Al «Piccolo Museo» cento storie in cento diari bresciani

Amori struggenti, spie, tormenti, gesta coraggiose, trucchi furbeschi. Cosa hanno in comune la giovane che rifiuta il matrimonio combinato (riuscendo poi ad iscriversi all’Università), il ragazzo al fronte che schiva le prime linee (fingendo di avere la febbre dopo essersi conquistato la simpatia di un medico) e il musicista geniale che gira il mondo e narra le sue avventure alla moglie a ritmo di lettere?

Almeno tre cose: sono tutti bresciani, hanno tutti scritto i propri segreti e le loro imprese in diari o lettere e - ultimo aspetto, ma forse il più importante - qualcuno tra i discendenti, una volta ritrovati gli scritti in vecchi bauli custoditi nelle soffitte di casa, ha deciso di consegnarli al Piccolo Museo del diario di Pieve Santo Stefano. Contribuendo così, anche grazie alle voci bresciane, a trasformarlo in uno scrigno di «storie di gente comune» che, entrando, ti precipitano addosso. E ti fanno viaggiare nel tempo.

Un paese tra le righe

Il benvenuto lo dà, al centro della piazza, il mezzo busto di Amintore Fanfani. Del resto, fu proprio grazie al suo piano di edilizia popolare che Pieve Santo Stefano - dopo essere stato ridotto in cenere durante la ritirata dei tedeschi, nel ’44 - è stato ricostruito. È un paese di confine e di confini, Pieve Santo Stefano, poco più di tremila abitanti nella Valtiberina, in provincia di Arezzo. Di confine perché i suoi 157 chilometri quadrati sono l’esatto punto di intersezione tra Romagna, Umbria e Toscana. Di confini perché proprio una manciata di metri oltre il «benvenuto eterno» di Fanfani, che lì è nato, si spalancano le porte del museo.

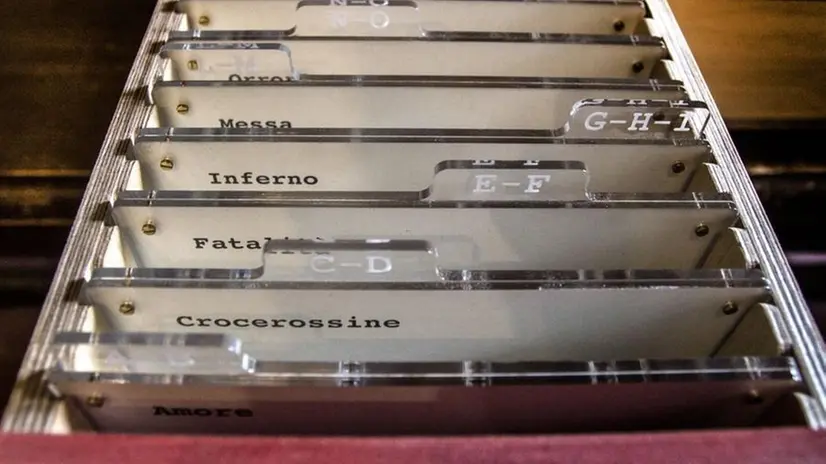

Entrandoci, di primo acchito, ti si appiccica addosso una sensazione strana, perché sembra proprio di sconfinare (appunto) tra «una questione privata» e l’altra, di ficcare il naso nell’intimità altrui. Ma è lì, tra le installazioni del museo e gli oltre ottomila diari dell’archivio pubblico, che si trovano questi «racconti della gente comune», tra cui voci bresciane o di personaggi transitati nella nostra provincia che hanno deciso di «confessarsi» attraverso degli scritti. Narrando pensieri, dettagli che disegnano uno spaccato sociale e storico, punti di vista, curiosità - divertenti o struggenti - di anni andati. Cento storie bresciane in cento diari.

Lettere dal passato

Alcuni racconti hanno il sapore amaro della distanza, della guerra, del tormento. Altri sembrano intrecci tratti da un romanzo d’avventura. Tutti lasciano in eredità a chi legge uno spunto su cui riflettere, una sfumatura di realtà che solo le storie vere sanno tracciare. Memorie private che, da storie singole e personali, sono diventate storie collettive e universali. Le voci che si sentono, varcando la soglia del museo – e che rivolgendosi al visitatore in modo inaspettate lo sorprendono – rappresentano quel «fruscio degli altri» di cui amava parlare Saverio Tutino, fondatore dell’Archivio dei diari che nel 1984 iniziò a raccogliere queste memorie diventate oggi (letteralmente) le pareti del Piccolo Museo del diario, a lui dedicato.

Dalla guerra al giornalismo

Un quindicenne che affianca i partigiani nella lotta clandestina contro il fascismo e che, esattamente in quel momento, decide di voler diventare giornalista - cronista per l’esattezza - per documentare tutto ciò che vede. È la storia di Piero, bresciano, classe 1928, che a guerra finita racconta tutto ciò che ha vissuto in prima persona: dal bombardamento della Leonessa al mito di Gabriele d’Annunzio, passando per le letture di Gianni Rodari ed Elio Vittorini fino all’incontro con Palmiro Togliatti. In tutto 243 pagine dattiloscritte che Piero ultima nel 1986, un anno prima della sua morte. E che la sua famiglia ha deciso di conservare e tramandare, inviandole al Piccolo museo di Pieve Santo Stefano.

Il tessitore che strinse la mano a Evita Perón

Un orfano, settimo di undici fratelli, a quattordici anni parte per l’Argentina con il desiderio di emergere: ci riesce. Assunto come tessitore, grazie alle sue spiccate doti imprenditoriali fa carriera e costruisce una chiesa. Durante il suo viaggio, Eugenio incontra anche Evita Perón, la donna di umili origini che è riuscita a cambiare il destino femminile di una nazione ricoprendo la carica di first lady al fianco del presidente argentino Juan Domingo Perón.

Nel suo diario Eugenio descrive l’estrema povertà dell’Argentina nonostante «sia nazione ricchissima di possibilità» e racconta di quando strinse la mano a «la Madona de America», «regina de los descamisados». Di come questa «dama della speranza» abbia riscritto un pezzo di storia, spiegando che il suo attivismo politico ha contribuito alla realizzazione di delicate scelte di governo come la conquista - tra le altre - del suffragio universale nel 1951 e, con righe entusiasmanti, c’è il racconto di come l’interesse di Perón verso le problematiche sociali abbia permesso la costruzione di ospedali e di scuole, elevandola a leader spirituale dei lavoratori e della nazione Argentina. «Consideriamo spesso la nostra storia, come l’unica storia. Di conseguenza, le vicende degli altri continenti, ci interessano, spesso, solo marginalmente. Questa boria - scrive Eugenio - sovente, sottrae alla nostra cultura personale fatti e personaggi che sarebbe invece bene conoscere».

Il pastore camuno

Il tenore Pasini, da Corte Franca alla Spagna

Un tenore giramondo scrive alla famiglia della moglie che si trova a Colombaro, frazione di Corte Franca: «Pare che la mia carriera sia ben incominciata e potendo cantare ancora dodici o quattordici anni mi farò un buon patrimonio, onde poter vivere gli ultimi anni unitamente alla mia cara moglie e figlia». La sua bravura lo porta infatti ad essere scritturato alla corte spagnola - dove vive alterne fortune a causa dell’incerta situazione politica - e a cantare in vari allestimenti alla Scala e alla Fenice, lavorando per i maestri Gioachino Rossini, Saverio Mercadante e Gaetano Donizetti.

Si chiama Ignazio Busecchi Pasini, classe 1796, ed è uno dei tenori drammatici più rinomati agli inizi del XIX secolo, tanto che le cronache dell’epoca raccontano che possedeva «una voce maschia, un’anima e un fuoco, che rammentavano la forte e generosa terra, ove aprì gli occhi alla luce». Le 67 pagine del suo epistolario familiare, che narra l’arco temporale che va dal 1828 al 1843, sono conservate al museo di Pieve Santo Stefano.

Probabilmente il suo debutto avvenne nel 1826, al teatro Carolino di Palermo, nella parte di Coraman nell’opera «Zadig e Astartea» di Nicola Vaccaj, di cui parla nelle sue lettere dalla Spagna, dove si trasferisce con la moglie Laura nell’estate del 1828. Sono, quelle dal Paese iberico, lettere rivolte principalmente al cognato Nicola: l’intento è di tenere vivi i rapporti familiari, ma anche curare i propri interessi sulle terre ereditate da Laura e amministrate dal fratello di lei. «Il Colera Morbus è già in Ispagna, cioè in Siviglia e contorni - scrive -, in alcuni punti fa stragi, ma speriamo che non arriverà a Madrid, essendo questo un paese molto secco ed elevato. Se mai disgrazie avesse di venire e che chiudessero i Teatri, verremo subito in Italia, ma voglio sperar per il contrario».Ai molti successi riscossi sulla scena madrilena (è tra i primi interpreti del fortunatissimo «Elisir d’amore» di Donizetti) si mescolano dolorose vicende private: prima la morte della figlia Elettra e poi, a causa di un focolaio di colera riesploso all’inizio dell’Ottocento, anche quella dell’amatissima moglie Laura. Quest’ultimo lutto lo convince a fare ritorno in Italia dove, superato il «profondo scoramento», riprende in mano la sua carriera. Debutta alla Scala di Milano nell’Otello di Gioachino Rossini, dal quale è tenuto in grande considerazione. Nel 1836 lo ritroviamo a La Fenice di Venezia, dove interpreta il personaggio di Alamiro nella prima assoluta del «Belisario» di Donizetti. Chiude una carriera sfavillante a San Pietroburgo, nel 1844. Rientrato in Italia, svolge incarichi politici a Colombaro, dove muore nel 1875.

Clelia, la contadina che ricamava parole

Clelia era una contadina. Ha vissuto due guerre mondiali, la miseria e ha perso quattro figli su otto. Nel 1972 il marito Anteo - che aveva conosciuto a 14 anni - morì in un incidente stradale. E nelle sue notti di dolore, da allora, iniziò a raccontare la propria storia nell’unico modo che conosceva: cucire. Quella storia d’amore, la sua storia d’amore, è diventata il simbolo del Piccolo Museo del diario che espone questa sorta di sindone intarsiata di parole in una teca posizionata nell’ultima stanza dedicata all’allestimento. Che quella sia una storia vera, Clelia lo scrive subito, nel titolo che recita: «Gnanca na busia», neppure una bugia.

L’antefatto: tutto nasce a un certo punto della sua disperazione, quando cominciò a raccogliere biglietti, fogli e cartoncini, a cucirli per trasformarli in quaderni e a ricamarci all’interno. Scriveva di sé, dei suoi ricordi, del paese, incollava fotografie e ritagli di giornale. Scriveva nello stesso modo in cui si piange, in modo ininterrotto, come un bisogno, una necessità incessante. Decine e decine di diari decorati e rilegati all’uncinetto con fili di lana multicolor. Una notte rimase senza carta, ma l’esigenza di scrivere era troppo incalzante, troppo insistente per riuscire a respingerla. Aprì l’armadio, prese un lenzuolo del corredo, si posò un cuscino sulle gambe, ci stese sopra il lenzuolo e cominciò tutto daccapo. Compose un racconto sulla tela come le veniva, ricorrendo un po’ alla prosa, un po’ alla poesia, in parte utilizzando il dialetto e in parte l’italiano scritto esattamente come la pronuncia vuole, anche perché Clelia aveva frequentato le scuole solo fino alla seconda elementare e solamente durante il periodo invernale.

E poi, ovviamente, raccontò di Anteo, che incontrò mentre legava «la paglia dal padrone», un signore al quale il padre di lei faceva da contabile: «Non avevo visto chi c’era da l’altra parte della macchina o chi mi all’ungava il filo di ferro; ò guardato, era un uomo bello, biondo, con gli occhi azzurri (...) dopo sei mesi è venuto ad abitare proprio dove abitavo io; veniva a lavorare dal mio papà che era gastaldo del padrone: io le davo del voi perchè io ero una bambina di fronte a lui; io avevo 14 anni e lui 25 ma non avevo mai pensato che quel bel ragazzo mi domandasse di fare la more; le ò detto se lo sa la mia famiglia che voi siete vecchio: mi disse ma se ti piaccio, parleremo di nascosto e quando avrai compiuto 16 anni si sposeremo».

A realizzare il lenzuolo Clelia impiegò due anni, ma all’interno c’è tutta la sua vita. Una vita che chi passa al Piccolo Museo non può dimenticare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato