Il ritorno del Sole sui pitoti

Sotto gli occhi di tutti, ma ignorati per secoli, abbandonati al muschio e all'erba, i pitoti se ne stavano lì, addormentati davanti al Sole che tanto avevano venerato, protetti dalle Montagne che tanto avevano amato, custoditi dalla luna e dalle stagioni. Non sentivano la necessità di avere considerazione e rispetto, avevano accettato il loro soprannome (non spregiativo, ma certo non glorioso). Non erano tutti nascosti, alcuni erano rimasti ben visibili, altri ogni tanto riemergevano.

Con il passare delle stagioni, come tatuaggi magici che appaiono e scompaiono secondo una logica e una volontà che non ci è dato sapere. La gente passava, guardava e non si curava dei pitoti, che, malgrado le mani sollevate, non riuscivano a farsi notare. Poi un giorno, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, i pitoti attraggono l'interesse degli studiosi.

I primi a essere scoperti sono i Massi di Cemmo, muti giganteschi guardiani della Valle dei Segni. Le pubblica il geografo Gualtiero (Walter) Laeng, il bresciano che, poco più che ventenne, le aveva scoperte, ne aveva compreso l'importanza e in seguito le aveva pubblicate all'inizio del Novecento. Fu il primo a capire che la Valle Camonica poteva «aprire prospettive non solo al commercio, ma anche al turista e all'alpinista».

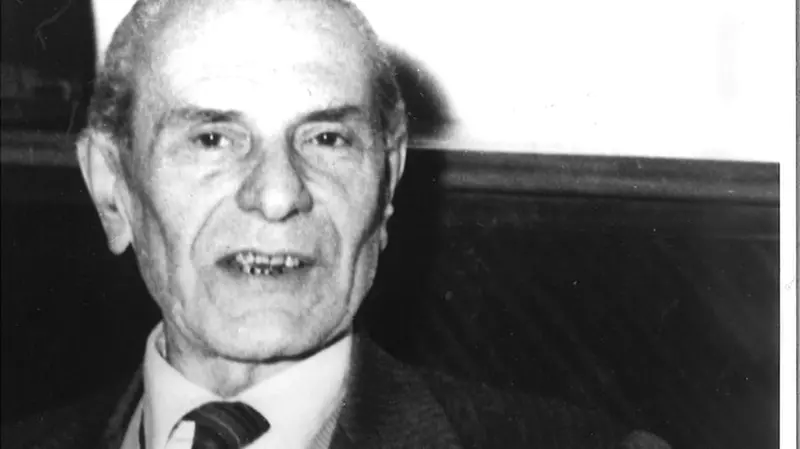

Il Cai, dopo l'arrivo della ferrovia (nel 1909), lo prese in parola e iniziò a organizzare visite guidate. Il successo non fu immediato, la voce delle rocce incise arrivò a Torino all'antropologo Giovanni Marro (che tra l'altro aveva partecipato alla missione in Egitto con Giuseppe Schiaparelli, fondatore del Museo Egizio di Torino), che in quegli anni iniziò ad aggirarsi per la Valle Camonica con Giuseppe Amaracco, una guida locale, tra i boschi di castagni in cerca di pitoti, spesso grattando il muschio. Giovanni era noto come «il grande camminatore», un personaggio che avrebbe tranquillamente potuto stare in un libro di Tolkien di fianco a Giuseppe (in fondo il vero stregone, che vagava alla ricerca delle orme dei suoi antenati, era lui). Era il 1930. Tempi oscuri, dove gli studiosi erano pochi, ma stavano nascendo spaventosi eserciti di orchi.

Nel frattempo, mentre il Marro camminava, arrivava a Cemmo, su invito di Laeng, Paolo Graziosi dell'Università di Firenze. I due si trovarono a lavorare fianco a fianco, senza sapere nulla l'uno dell'altro. Graziosi poi farà altro e fonderà l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, mentre Marro continuerà a camminare e già nel 1930 descrive siti come Naquane, Foppe di Nadro, Cimbergo e Paspardo. Ed ecco che Marro si trova a dover dar Battaglia. Arriva infatti, dall'Università di Padova, Raffaello Battaglia e i due iniziano a litigare su tutto, ma, tra una discussione e l'altra, getteranno le basi dei futuri metodi di studio, iniziando a confrontare le incisioni camune con quelle del Monte Bego, con siti scandinavi e persino etruschi.

Nel 1936 arrivano dall'Università di Halle (poi di Berlino) Franz Altheim e la sua assistente Erika Trautman, che iniziano a fare i calchi delle incisioni avvalendosi anche loro di guide locali. E pubblicano iscrizioni fino a quel momento inedite. Il dato meno entusiasmante è che tali spedizioni venivano finanziate e seguite con entusiasmo da Heinrich Himmler. Così i pitoti vengono ideologizzati come antiche manifestazioni della superiorità degli ariani. Un'idea che forse i due studiosi non condividevano in toto, ma se lavori per i nazisti non puoi pretendere di non essere dimenticato dopo la guerra. Il Marro segue la brillante idea dei colleghi tedeschi, creando le basi per il suo futuro oblio. Si scopre così che le incisioni, manipolate da mani sbagliate, possono diventare qualcosa di molto diverso da ciò che sono.

Finita la guerra e iniziata la ricostruzione, Gualtiero Laeng, ormai anziano ed esperto, con i suoi allievi del nuovo Museo di Scienze Naturali di Brescia riprende lo studio delle incisioni. Il Soprintendente della Lombardia Mario Mirabella Roberti istituirà nel 1953 il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (primo sito Unesco italiano nel 1979) e nel 1914 il Soprintendente della Lombardia Raffaella Poggiani Keller inaugurerà il Mupre, il Museo Nazionale della Preistoria della valle Camonica, da lei fortemente voluto.

Uno straordinario, sorprendente, sfolgorante, lunghissimo momento creativo prima dimenticato, poi diventato ring per discussioni accademiche e in seguito oggetto di manipolazione ideologica per gerarchi e dittatori infine ha trovato la sua strada, quella del Sole e della luce. Lo Spirito della Montagna esiste.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.