Case incise, case di legno, case abbattute, case operaie

Quand'è che l'essere umano ha sentito il bisogno di un rifugio, di un posto tutto suo dove stare e dove mettere le sue cose? Fin da subito, essendo che il mondo, si sa, può essere un posto pericoloso. Così, appena ha capito come si faceva e ha avuto il know how, ha iniziato a costruire una casa dove tornare dopo una giornata di lotta per la sopravvivenza. Chiudere la porta dietro di sé e rilassarsi un po'. La porta, l'infisso più importante di tutti, quello che, una volta appunto chiuso, ti divide dal resto e ti ricongiunge con i tuoi cari e che, aperto, ti consente da una parte di accogliere (e proteggere) le persone che ami e dall'altra a te di uscire e affrontare la vita.

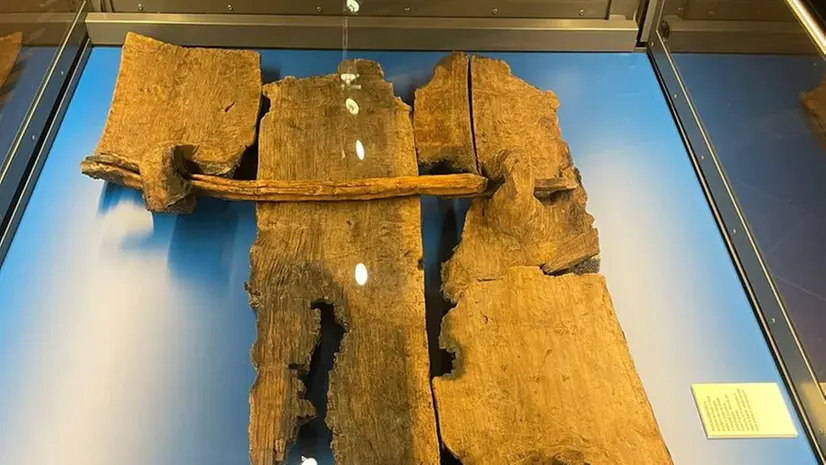

Nel 2020, anno terribile in cui tutti siamo stati nostro malgrado costretti a stare rintanati in casa perché il mondo, causa pandemia, aveva chiuso i battenti nel periodo chiamato appunto lockdown, chiusura (ma anche blocco, contenimento) proprio quell'estate in cui per qualche mese si era tornati alla normalità per poi ricadere nel (poco) splendido isolamento obbligatorio, nel penultimo giorno di una stagione di scavi ridotta, ecco che il Lucone di Polpenazze fa un regalo straordinariamente simbolico: la porta più antica d'Italia, attualmente esposta al Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo.

È la porta di una palafitta, Unica apertura di ciascuna di queste abitazioni di legno di quattromila anni fa. Le finestre non c'erano, sebbene sotto gli spioventi del tetto fosse presente un'apertura rettangolare che serviva per arieggiare l'ambiente, far entrare la luce, evitare che le persone all'interno soffocassero e animali e insetti entrassero, ma che era coperta da un fitto graticcio (qualcosa a metà strada tra la zanzariera e l'aria condizionata), per non disperdere il calore del fuoco acceso all'interno dell'unico ambiente, fuoco sul quale i palafitticoli cucinavano e alla cui luce mangiavano, vicino al quale si scaldavano e si riposavano.

Le pareti erano annerite dal fumo, proprio come i polmoni di chi ci abitava. Ma che alternativa avevano di fronte ai pericoli della notte e al freddo dell'inverno? Una zuppa, un bicchiere di latte di capra, un pezzo di pane, che c'è di più confortante del focolare domestico in un'umida sera di tardo autunno, quando tutto fuori è buissimo e la pioggia batte sul tetto di paglia? L'odore non doveva essere dei migliori, anche se la presenza del lago, che quando c'era e visti i tempi doveva essere piuttosto pulito, concedeva il grande privilegio di lavarsi. Il deodorante mancava, ma non si può avere tutto.

Dalla porta alla casa

Questa porta ci introduce, o per meglio dire ci porta, al concetto di abitazione. I camuni incidevano edifici sulla pietra o forse (vedi la Mappa di Bedolina) incidevano mappe di interi villaggi. Anche sulla terraferma intorno alle palafitte c'erano campi coltivati. Vivevano in palafitta per questioni di sicurezza, ma anche perché in quel modo le terre intorno al lago potevano essere utilizzate a scopi agricoli.

Invece i camuni incidevano le case sulla roccia perché facevano parte integrante della loro vita, perché erano parte dell'ambiente in cui vivevano, fatto di cacciatori, cavalli, cervi, guerrieri, ma anche di luoghi dove tornare dopo un giorno trascorso nella lotta per la sopravvivenza o nell'esercizio intriso di sacralità che era per loro descrivere se stessi e il loro ambiente sulle pietre della loro montagna.

Altro stile e ben diverse comodità c'erano nelle Domus dell'Ortaglia. Si tratta di lussuose residenze della Brixia romana, uno degli esempi meglio conservati di villa romana in Nord Italia. Si tratta di due ville, la Domus delle Fontane e la Domus di Dioniso. Proprietà di personaggi abbienti e in vista, furono abitate tra il I e il IV secolo. Soglie di porte, finestre, muri dipinti e raffinatissimi pavimenti a mosaico danno l'idea che queste ville fossero abitate da persone che amavano il bello, ma stupiscono anche le comodità: le domus disponevano di acqua corrente, erano dotate di riscaldamento a parete e a pavimento. Dopo il crollo dell'impero furono abbandonate, ricoperte di terra, rimasero sepolte sotto l'orto delle suore di Santa Giulia (da cui il nome Ortaglia). Le monache non sapevano di condurre una vita di preghiera, digiuno e astinenza sopra queste case di lusso, che furono riscoperte alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. Restaurate e, nel 2003, inglobate nel percorso espositivo del Museo di Santa Giulia, queste due ricche case di città trovate tra l’area sacra romana e le mura delle città antica sono uno straordinario e significativo anello di congiunzione tra la Brescia romana e quella longobarda.

Le case che non ci sono più

Le mura veneziane parlano di case mancanti, quelle cadute vittima delle demolizioni necessarie per far posto alla colossale opera. Destrutturate ma pur sempre case, dopo l'iniziale spianata vennero utilizzate come materiale di riempimento. Difficile non immaginare la rabbia e la delusione di chi aveva perso tutto, il sospiro di sollievo degli Agostiniani, gli unici il cui convento, che pur si trovava nel perimetro degli abbattimenti, venne risparmiato, lo sconcerto dei bergamaschi di sotto, che nel giorno in cui iniziò l'impresa compresero senza ombra di dubbio che la fortezza non avrebbe protetto loro e le loro abitazioni dai nemici, il nervosismo di tutti gli abitanti, che si trovarono, oltre al cantiere, i soldati veneziani che lo pattugliavano.

La milizia veneziana di stanza a guardia dei lavori, com'è facilmente immaginabile, non veniva ospitata volentieri dai residenti. Non erano contenti di averli in città, figuriamoci dentro casa. Avere intorno soldati armati in generale non è piacevole e quel particolare frangente non faceva eccezione. Per ospitarli si rese necessaria la costruzione degli alloggiamenti noti come Casermette di Sant'Agostino, per la loro vicinanza all'omonima porta, della quale sono coeve, e al convento abilmente sopravvissuto alla devastazione. Servirono prima per dare un tetto ai soldati che difendevano la costruzione delle mura dal malumore dei bergamaschi e poi per ospitare la guarnigione che avrebbe presidiato la fortezza.

Passare le giornate e le nottate a presidiare prima il cantiere e poi la fortezza con puntati addosso gli occhi ostili della popolazione non doveva essere il massimo degli incarichi. Tornare nelle Casermette, quartiere militare protetto in Città Alta, per un soldato, dopo uno sfiancante turno di guardia in un gelido inverno, doveva essere un sollievo. Un letto qualunque e un piatto caldo con qualsiasi contenuto assomigliano a casa, quando sei lontano a fare un lavoro scomodo.

Le case operaie

Invece chi veniva assunto al Cotonificio Crespi era in genere contento. Il lavoro era pesante, beninteso, ma con orari decenti e prestabiliti, scuola per i figli, cure mediche garantite per tutti e la possibilità di affittare a un prezzo estremamente conveniente piacevoli e pulite villette. Le case erano divise in tre tipologie: la maggior parte erano quelle, più modeste, degli operai; seguivano quelle degli impiegati capi/reparto e le mega-ville dei dirigenti. In cima c'era il castello della Famiglia Crespi, con tanto di torre e merlature ghibelline (riconoscibili dalla caratterista coda di rondine).

Le case operaie, in origine bifamiliari, erano grandi e potevano ospitare davvero tutta una famiglia, figli, nonni e zii inclusi. Le case hanno una base quadrata di dodici metri per lato, sono ben distanziate tra loro per evitare il senso di soffocamento, hanno davanti il giardino e dietro l'orto. Nel momento in cui venivi assunto avevi la casa. Cosa incredibile, per l'epoca (nemmeno ora è così frequente). Le case erano recintate con le «reggette», strisce di metallo utilizzate per imballare le balle di cotone che arrivavano dal Nord America, ma anche dall'Egitto e dall'Asia. La schiavitù negli Usa era stata abolita nel 1865, ma non si pensi che i raccoglitori di cotone in Nord America non fossero discriminati e sottopagati (e nemmeno in Egitto e in Asia, a dire il vero, coloro che facevano tale faticosissimo lavoro se la passavano bene).

Il Villaggio Crespi, in un mondo di sfruttamento senza regole, era davvero un piccolo miracolo. Il cotone, trasformato in camicie di alta classe, veniva rivenduto nei mercati ricchi di Nord Europa e Nord America. Il bagno, almeno nelle case operaie, all'inizio non c'era, però all'esterno di ogni abitazione c'era una latrina (le case per i dirigenti invece avevano il bagno). In centro al paese, prima che ciascun edificio fosse dotato di bagno privato, c'erano i bagni pubblici, con docce e una piscina coperta: ci si andava di solito il sabato, perché a quei tempi non ci si lavava tutti i giorni. Le quattro ville dei capireparto erano più spaziose e meglio rifinite, ma non quanto quelle dei dirigenti, poche e separate dal resto. Queste ultime erano enormi, eleganti, dotate di ampio giardino con alberi ad alto fusto e stanze per la servitù (lo stipendio di un dirigente non doveva essere male).

Al vertice della piramide architettonica e sociale c'era come si è detto il castello della Famiglia Crespi, dotato di 44 stanze, di tutti i comfort, malgrado l'aspetto un po' lugubre e gotico. Stava in posizione strategica tra fabbrica, centrale idroelettrica e chiesa di Santa Maria di Piazza, copia esatta, realizzata fra il 1891 e il 1893, dell'omonima chiesa progettata da Bramante situata a Busto Arsizio, cittadina d'origine della Famiglia Crespi.

Il cuore di tutto sono la centrale idroelettrica e soprattutto la fabbrica, costituita da una serie di strutture di pregevole archeologia industriale. Dentro telai a mai finire. Reparti di filatura, tessitura e tintura si susseguono e a dominare tutto due ciminiere. I muri esterni che corrono intorno alla struttura danno l'idea di un edificio quattrocentesco, il rosso cancello d'ingresso in ferro battuto è un'opera d'arte. Se non ci fossero le ciminiere dall'esterno la fabbrica sembrerebbe un villaggio vacanze.

Molti componenti dello stesso gruppo familiare venivano assunti nella fabbrica, a partire da dopo il diploma di quinta elementare (arrivare fino in quinta era tanto in un paese dove l'analfabetismo era diffusissimo). Forse ci avrebbero lavorato tutta la vita, forse non avrebbero visto il mondo, ma, finché erano sotto contratto con la Famiglia Crespi, nessuno li avrebbe mai cacciati di casa. Ancora adesso alcuni villini appartengono ai discendenti di quelle famiglie.

Le palafitte del duemila a.C. erano certo più democratiche, ma un lavoro, così come avere un tetto sulla testa, quando l'alternativa è la fame o essere esposti a intemperie e pericoli, vale più di tutto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.