I cinque sensi della lentezza

I nostri cinque siti non possono essere compresi e apprezzati senza abbracciare la modalità esistenziale della lentezza, che i nostri antenati conoscevano e noi abbiamo perso. Monache, camuni, palafitticoli, i romani delle Domus bresciane (non gli schiavi) non vivevano nella fretta. Anche i lavoratori di Crespi d'Adda e del cantiere delle mura veneziane (i quali peraltro non lavoravano nel week end) disponevano di tempo libero.

Tempo libero in senso proprio, quello in cui non fremi alla ricerca di qualcosa da fare. Tempo solido, il migliore, quello che si utilizza per riflettere o per fare le cose con calma e cura. Quello che la nostra società considera tempo perso e che invece è il tempo guadagnato, quello in cui si riflette o si fanno cose nuove e, volendo, si crea. Camminare piano, osservare con cura, soffermarsi: così si entra nello spirito giusto per approcciare questi luoghi e ciò che contengono. La lentezza risveglia i cinque sensi, in genere appannati dalla fretta.

Un luogo adatto per cominciare a rallentare e a meditare è l'aula del tempio di Giove a destra di quella centrale. Lì, nella penombra e nel silenzio, c'è la Vittoria Alata, Signora del Capitolium. Con lei i bronzi che hanno passato millenni con lei, ben nascosti, non trovati da nessuno dei molti invasori, riparati da un Fato che li ha voluti salvare perché fossero trovati in una città che aveva preso consapevolezza di sé, che lottava attivamente per la libertà, per diventare parte di un paese libero. Lei e gli altri bronzi sono ancora insieme, in una grande sala con effetti di luce che si modificano per sottolineare la sua bellezza, la dolcezza del suo volto e per proiettare sul muro l'ombra dello scudo ora mancante, ma che in origine teneva tra le mani. Il piede alzato schiacciava l'elmo di Marte, il dio della guerra. È andato purtroppo perduto lo scudo, parte integrante dell’iconografia di questa scultura, concepito come oggetto idealmente raccolto dalla Vittoria sul campo di battaglia e utilizzato per mostrare a tutti il nome del vincitore, che stava a chiare lettere scritto sopra di esso.

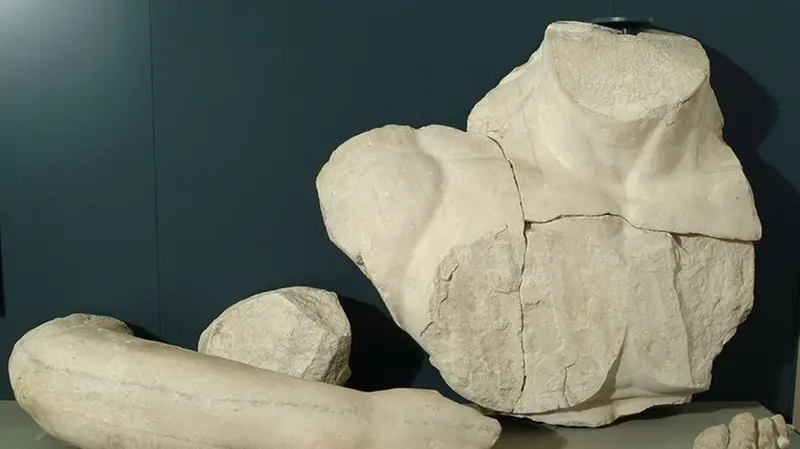

Il re incontrastato del tempio è Giove, o almeno ciò che resta (poche parti, ma significative) della sua gigantesca statua marmorea, che si dice fosse alta dodici metri. Intorno a un imponente pezzo di braccio marmoreo, che evoca un potere a noi incomprensibile, lapidi murate in ogni angolo delle alte pareti. Parlano di vita, amore, devozione, morte, ringraziamento per grazie ricevute o per la buona vita avuta in sorte dal defunto. Bisognerebbe leggerle tutte bene, ma in primis sarebbe necessario sapere il latino, in secondo luogo decifrare il linguaggio delle epigrafi e poi studiare ciascuna, posizionarla nel luogo d'origine (non vengono tutte dal Capitolium, ma sono confluite qui dalla provincia intera) e rifletterci sopra. Molto meglio concentrarsi e lasciare che le lettere incise si stacchino e compongano la storia di un popolo, quello bresciano, che ha attraversato i millenni.

Il tempo inciso nella pietra

La pietra fa così, quando la ritagli a formare una lapide e v'incidi sopra di essa lettere in realtà non stai togliendo, bensì aggiungendo a qualcosa di (più o meno) piatto le due dimensioni mancanti: la profondità e soprattutto il tempo. I Romani quando scrivevano lo sapevano bene. Così come lo sapevano bene i Camuni, quando salivano sulle rocce per imprimervi sopra la loro visione del mondo e della vita. Prima di cominciare studiavano come cadeva il sole, o la pioggia, e come era fatta ciascuna pietra. Così, dove essa formava uno spigolo, ecco che questa difformità poteva diventare una strada o il corpo di un cervo. In entrambi i casi, lapidi e roccia, siamo di fronte a una sorta di realtà aumentata di migliaia di anni fa. Ti travolge, ti coinvolge e ti attrae come un magnete all'interno dell'aula di un edificio religioso o in mezzo a una montagna sacra, ovviamente se dai a queste figure l'occasione di dispiegarsi e di spiegarsi, ritrovando le tre dimensioni e la loro posizione nel tempo. Non basta un attimo per entrare nella disposizione d'animo giusta, nell'Essenza del Tempio e nello Spirito della Montagna.

È un lento approccio, quello a questo patrimonio di graffiti che, in lettere e numeri o disegni e in ambienti molto diversi, raccontano il sacro, il quale, non avendo confini predefiniti, si può trovare al chiuso o all'aperto. Entrare nelle parole (il latino risuona solenne per sua natura, anche a chi non lo conosce) di una lingua lontana, identificare le immagini dei pitoti necessita concentrazione, richiede di procedere con lentezza e abbandonare la fretta. È un cammino esteriore che diventa interiore, che richiede di lasciar andare tutte le sovrastrutture e il superfluo per aderire all'essenziale. La lentezza acquisita osservando le incisioni e le lapidi aiuta a vedere più chiaramente le cose in generale, non solo l'arte.

La calma aumenta non solo la contezza di sé ma incrementa il desiderio di osservare con attenzione. A proposito di Desiderio, sedersi davanti alla sua croce e perdersi in ogni sfaccettatura di ogni singolo gioiello, di ogni cammeo e lasciarsi circondare e abbracciare dagli affreschi, ecco questo è un magico momento di riappropriazione della propria innocenza, di quando da bambini si stava fermi per ore sdraiati sul prato a pensare a cose che non si ricordano più, ma hanno contribuito a renderci ciò che siamo. La lentezza consiste non solo nel camminare piano o nel fare le cose con flemma o nel chiudersi nel silenzio, ma può prevedere anche corsa e azione e chiacchierate e risate. La lentezza è uno stato mentale in cui si abbandonano l'ansia e lo stress, non si cerca la competizione, non ci s'impone sulle cose, ma si lascia che essere entrino nella nostra mente e ci trasmettano concetti che non avremmo mai inteso e parole che non avremmo mai sentito se non ci fossimo messi in modalità ascolto.

Il tempo dei lavoratori

Con lentezza puoi percorrere le Mura di Bergamo e sentire la loro storia e guardare ogni taglio di ogni pietra dei bastioni, ogni dettaglio delle porte d'ingresso alla città-fortezza e ogni differenza tra i bassorilievi con il Leone di San Marco presenti sopra gli archi delle quattro porte d'ingresso alla Città Alta. E ricostruire la vita quotidiana degli abitanti del Villaggio Crespi. Ed ecco che passeggiando per le vie fiancheggiate da casette ordinate inizi a vedere famiglie intere che escono nelle mattine di nebbia per andare chi a scuola e chi al lavoro, con Benigno e Silvio che osservano dalla torretta prima di recarsi loro stessi in ufficio e anche in fabbrica, per chiedere agli operai come stanno. Soprattutto a quelli più giovani, che hanno appena finito la scuola e sono stati assunti.

Il padrone sa il nome di tutti e questo inorgoglisce i ragazzini, che non si sentono una parte del macchinario, ma persone. Magari il loro fratello (difficilmente capitava alle sorelle), quello bravo a scuola, era stato mandato a studiare in città con l'aiuto del padrone (allora gli imprenditori si chiamavano così) e il ragazzo lavorava anche per questo, per farlo diplomare e magari un giorno trasferirsi con lui in una delle ville degli impiegati o, se il fratello era particolarmente bravo, nelle mega-ville dei dirigenti. Ma era già contento così, perché aveva un lavoro, una casa, tempo libero e il grande capo sapeva addirittura il suo nome. Cosa si può volere di più a dodici anni?

È possibile ascoltare questo racconto e altri presso la Scuola elementare del Villaggio Crespi, oggi diventata un museo multimediale, spazio dove immergersi nelle storie delle persone che vivevano lì, raccontate da loro stessi in una serie di video a tutta parete. Sono persone, non personaggi, con i loro desideri, le difficoltà, la fatica, la soddisfazione di avere un lavoro e una vita tranquilla in un posto protetto, ma anche le ambizioni e i sogni. Nessuno in realtà si lamenta della propria condizione. Il sistema del Villaggio era paternalistico per definizione, pertanto è comprensibile che le persone semplici che raccontano la loro esistenza di lavoro, fatica, ma anche di piccole certezze e minime soddisfazioni per loro invece grandi possano lasciare sconcertati noi contemporanei. Forse può irritare questo piccolo mondo chiuso in se stesso dove nasci, cresci, lavori, invecchi e muori nello stesso posto. Se sei un lavoratore operoso e fedele, ovviamente. Altrimenti vieni licenziato e te ne devi andare con tutta la famiglia. E il fuori, a fine Ottocento in queste zone, equivale a lanciarsi nel nulla. Perché intorno a questo paesino modello nato a fine Ottocento, dove si lavorava ma si mangiava e si veniva pure curati dal medico, c'erano la povertà, la disperazione, la rabbia, la fame in un periodo che stava lentamente, ma non troppo, aprendo la strada a un'epoca di guerre.

Gusti, seduto davanti al focolare, la zuppa fatta con ingredienti a km 0 con una famiglia stanno consumando mentre in chissà quale dialetto si raccontano la loro giornata, chiusi dentro le loro abitazioni di legno senza aperture sull'esterno. Ascolti le preghiere che i fedeli (anche se erano pagani, la fede ce l'avevano ugualmente) alzano ai loro dei, senti il rumore dei passi delle monache che si affrettano nei chiostri e le senti pregare e cantare in chiesa. Annusi l'aria fresca e sottile delle montagne camune. È l'alba e stai salendo verso le rocce armato di punteruolo. Ieri è stato un grande giorno e hai avuto un'idea su come descriverlo. Non sei un vandalo, ma un fiero camuno. La lentezza, che si ritrova soffermandosi sulla bellezza, è un modo per riprendere contatto con i propri cinque sensi e, attraverso di essi, con il più importante di tutti: il sesto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.