Datemi un aratro e coltiverò il mondo

Il cibo non è stato fondamentale in passato, lo è ancora. Non utile, bensì imprescindibile. La fame può in certi casi sviluppare l'ingegno e lo ha fatto, ma incalcolabili sono le morti e i sacrifici fatti dagli esseri umani per sfamare se stessi e i propri figli. Nella preistoria, lungo tutta la storia, in questo preciso istante, domani e anche in futuro.

Nel paleolitico c'era il problema di doversi procurare il cibo tutti i giorni. Donne e bambini raccoglievano ciò che cresceva in natura (e chissà quante intossicazioni prima di capire cosa si poteva mangiare e cosa no), gli uomini andavano a caccia sperando di portare a casa, grotta o capanna o riparo sottoroccia che fosse, abbastanza cibo per tutti (e chissà quanti facevano una brutta fine, anche vittime del fuoco amico). Ma non si può passare la vita a raccogliere bacche e a sperare che qualche animale selvatico s'immoli e si lasci ammazzare per evitare a cacciatore e famiglia di andare a dormire a pancia vuota.

La «Rivoluzione neolitica»

Poi un giorno in Medio Oriente, nella Mezzaluna Fertile, qualcuno pensò di selezionare alcuni semi e di piantarli, di prendere pecore e capre e altri animali e allevarli (non i cani, che li aiutavano a gestire le greggi, e non i gatti, che, come da loro regola esistenziale, o facevano gli animali sacri oppure si facevano i fatti loro). Un grande archeologo ottocentesco, Gordon Childe, che era australiano ma lavorò tutta la vita in Inghilterra, iniziò a studiare questo fenomeno e lo definì «Rivoluzione Neolitica». Rivoluzione non era un'espressione per nulla eccessiva, anzi. Si passa da un mondo in cui si faceva una grande fatica per procurarsi da mangiare e gran parte del tempo disponibile nella breve vita dei nostri antenati veniva speso a tale scopo e poi (non all'improvviso, ma per gradi e tentativi, come esige ogni cambiamento storico ed epocale) si pensa di coltivare i vegetali e allevare gli animali in luoghi specifici, possibilmente vicino a casa. Così cambiava tutto e infatti tutto cambiò.

Uomini e donne iniziarono a creare oggetti specifici per praticare l'agricoltura, per macinare i cereali e fare pane e cose simili e a produrre contenitori in ceramica per conservare le derrate alimentari. Impararono a cuocere le vivande (sapevano cuocere gli animali anche prima, ma fecero grandi passi avanti), a fare le zuppe. La carne non la mangiavano proprio sempre, ma impararono a tosare le pecore per fare coperte e vestiti (continuarono a vestirsi con pelli di animali, ma fu introdotta la lana). Un conto è pascolare le pecore. Si fa fatica ma sempre meglio che inseguire per giorni un cervo o un cinghiale. Seminare i semi uno a uno nei campi era davvero estenuante. Bisognava fare il buco, coprirlo, ricordarsi dov'era stato posizionato ogni seme e averne una cura quotidiana. E il tempo che impiegavano per seminare un campicello era lo stesso impiegato in precedenza per raccogliere una discreta quantità di vegetali selvatici nel bosco. Serviva qualcosa che sveltisse le operazioni.

L’aratro

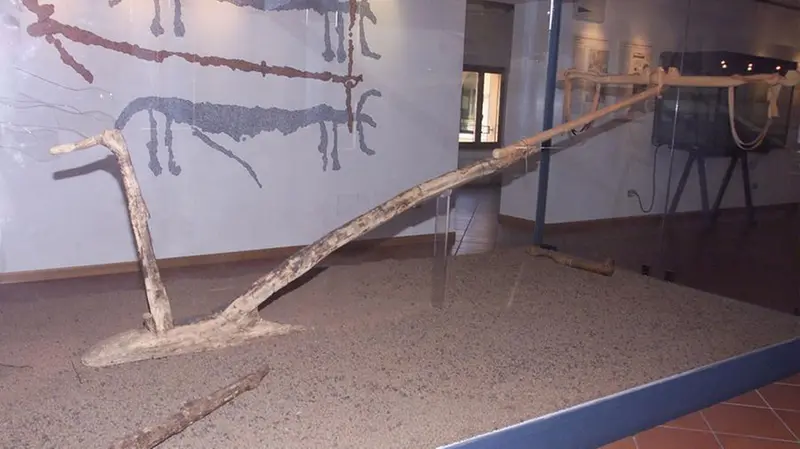

Gli uomini delle palafitte avevano appunto questo problema. Un bel giorno (quello fu davvero un gran bel giorno) inventarono, costruirono e iniziarono a utilizzare la prima macchina agricola mai esistita: l'aratro. Oggi conservato al Museo Civico Archeologico Giovanni Rambotti a Desenzano del Garda c'è l'aratro del Lavagnone: è in legno di quercia, è del 2067 a.C., cioè dell'Antica Età del Bronzo ed è considerato l'aratro più antico al mondo. Nientemeno. Quindi questo aratro è due volte primo ed è primo anche in un terzo senso, poiché è per mezzo dell'aratro che si dà il via alla semina, senza la quale non ci sono crescita né raccolto.

Fu ritrovato nel 1977 da Renato Perini nei livelli più antichi del Lavagnone, secondo quello che possiamo definire «Effetto Schliemann». Fai una campagna di scavo convinto che troverai qualcosa di epico e trovi reperti interessanti, ma nulla di entusiasmante. Poi un giorno sei lì lì per arrenderti, anzi ti sei arreso e decidi, siccome la campagna di scavo volge al termine, di aprire un saggio a caso in un punto che fino a quel momento avevi ignorato. Tanto ormai non hai nulla da perdere. Ed ecco che spunta fuori un legno con un vomere (la parte affilata che consente di praticare un taglio nel terreno) da una parte e da quella opposta una specie di manubrio per imprimere all'attrezzo la direzione corretta. Così è arrivato a noi questo manufatto creato da coloro che erano contadini analfabeti, ma anche ingegneri e soprattutto geni.

Per arrivare a un aratro funzionale (e funzionante, giacché una sua copia esatta è stata utilizzata per seminare un piccolo appezzamento ai lati del Lucone) come quello del Lavagnone avevano proceduto per tentativi, fino ad arrivare alla soluzione, risultato di una serie di intuizioni, di sbagli e di correzioni, portate probabilmente avanti da un gruppo di persone che collaboravano tra loro. Beninteso, il fatto che sia l'aratro più antico al mondo non vuol dire che non ce ne fossero altri (infatti a Walle, in Bassa Sassonia, ne è stato trovato uno quasi coevo), altrove o anche qui, costruiti ben prima di lui. Questo ha avuto anche la fortuna di essere stato trovato in ottime condizioni e di essere fatto in legno di quercia, quindi databile con la dendrocronologia. Le più antiche raffigurazioni di aratro in Italia vengono dalla Val Camonica e sono dell’età del Rame (siamo tra il 2800 e il 2200 a.C.), ma di aratri camuni veri per ora non è ancora stata trovata traccia.

L'aratro del Lavagnone, praticamente integro, è in una grande vetrina nel Museo Rambotti (Museo Civico Archeologico G. Rambotti) di Desenzano del Garda, situato proprio davanti al lago, in fondo alla passeggiata. L'edificio che lo ospita fu eretto nel 1472 dai Padri Carmelitani come loro monastero, inglobò il chiostro di Santa Maria de Senioribus, che afferiva a una chiesa omonima. Soppresso nel 1798, il convento venne abbandonato e la chiesa, sconsacrata, divenne un teatro. Quello che vediamo è il risultato degli ampi restauri voluti da Comune dopo la quasi totale distruzione dell'edificio a seguito di un bombardamento del 1944 da parte degli Alleati.

A piano terra la Sala del Territorio, un'esposizione dalla grafica innovativa e piena di contenuti multimediali che racconta dei ritrovamenti fatti in zona, mentre il primo piano è dedicato al sito del Lavagnone, dalla sua fondazione nel Bronzo Antico (il periodo in cui fu costruito l'aratro) al progressivo abbandono nel Bronzo Recente (1350-1000 a.C. Circa). Anche qui c'è una piroga, ma non è un calco, è vera. Nel 2008 quando è stata ritrovata esisteva già la metodologia per restaurare i legni.

Ma l'oggetto davvero sorprendente è lui, l'Aratro. Un archetipo, il simbolo stesso della Rivoluzione Neolitica che portò l'Uomo dall'incertezza di doversi procurare il cibo ogni giorno all'agricoltura, che era faticosa, ma gli dava maggiori certezze e, visto che i cereali e le verdure non crescono in un giorno, gli dava il tempo di pensare ad altro, di avere nuove idee. Di evolversi, insomma.

Un oggetto in legno di 4.000 anni fa trovato incastrato tra i pali del Lavagnone nel 1978. Questo perché il Lavagnone, come il Lucone, è una torbiera, ovvero un ambiente anaerobico, dove non c'è ossigeno e il legno si conserva alla perfezione. È un aratro del tipo detto «di Trittolemo», con bure e ceppo-vomere in un unico pezzo. Manca solo il vomere, che non è stato (ancora, perché l'archeologia può riservare grandi sorprese) trovato. Il giogo è un reperto unico: non si tratta di un pezzo di legno tagliato in modo brutale, ma scolpito con eleganza. Perché l'agricoltura era importante e per intagliare un oggetto così fondamentale per la vita degli individui dell'epoca venivano scelti i migliori falegnami. La vetrina spiega bene come doveva essere in origine, le (poche) parti mancanti, il contadino e i buoi essendo suggeriti da una ricostruzione agilmente comprensibile.

Alcune sale sono dedicate a come i palafitticoli si procuravano il cibo: principalmente con agricoltura e allevamento, sebbene in parallelo continuassero la caccia, la pesca (in genere con l'arpione) e la raccolta di frutti spontanei.

La specializzazione

Con questo aratro, e con tutti gli altri dopo di lui, si è iniziato a coltivare il mondo. A non aver più bisogno di raccogliere bacche e cose che si trovavano in natura, ma a prodursi da soli ciò che serviva al villaggio. Serve l'intagliatore di aratri, il contadino che lo sappia usare. Servono gli animali che lo tirino (non erano bovini grandi come quelli di adesso, ma animali di dimensioni comprese tra quelle di un vitello grande e di un giovane manzo), serve chi faccia cestini per contenere le derrate, chi faccia vasi di ceramica. Ci si inizia a specializzare. Serve chi nel frattempo si occupi delle capre e faccia il latte e il formaggio. Serve chi, una volta raccolti i semi, li faccia seccare, li pulisca e, con un paziente lavoro, li trasformi in farina (integrale), chi faccia il pane. Bisogna che qualcuno impari a cucinare il cibo e che qualcun altro costruisca forni adatti alla cottura dei vasi (venivano cotti a temperatura elevata, altrimenti si scioglievano alla prima zuppa o rotti sul fuoco). Ma a caccia si andava ugualmente, per cui restava importante la scheggiatura della selce, le pecore venivano tosate per fare la lana e ci voleva qualcuno che si occupasse anche di lavorare la lana grezza per poi tesserla. Qualcuno poi usciva in canoa a pescare (o si sedeva sul pontile), per garantire a tutti un corretto apporto di omega 3. Non siamo di fronte a una società iperspecializzata (dovevano essere multitasking), ma a gruppi umani ben organizzati. La sera chiudevano i collegamenti con la terraferma, si mettevano vicino al fuoco, cenavano e poi dormivano, tutto nella calda (e fumosa) intimità dei loro monolocali di legno sospesi sull'acqua.

Quando qualche stoviglia si rompeva la buttavano in acqua, così come gettavano i resti di cibo e le cose che non servivano più. A quei tempi la raccolta differenziata consisteva nel buttare tutto nel lago (era tutto biologico ed eco-compatibile). Ciò ha consentito ad archeologi, ittiologi, paleobiologi, paleobotanici contemporanei di raccogliere una grandissima quantità di oggetti e informazioni per approfondire lo studio della civiltà delle palafitte.

I vasi rotti vengono ricomposti e restaurati, così come le ossa di animali, i semi e i resti di pasto raccolti e analizzati. Sono stati trovati panini e persino mezza mela di aspetto mummificato, molto somigliante al logo di una celebre azienda americana che produce computer e smartphone. I campi coltivati fornivano loro i cereali per fare il pane, soprattutto fatto di farro e farricello e di un tipo di grano, il triticum timopheevii, attualmente estinto tranne in alcuni luoghi tipo la Georgia (lo stato caucasico, non quello statunitense). Oltre a quello avevano latte e formaggi di capra. Capre e pecore la sera venivano ricoverate all'interno del villaggio per evitare che diventassero preda degli animali selvatici. Invece i maiali, importante fonte di cibo, vivevano in stato semi-selvaggio nei boschi di querce e fornivano carne e salumi, i quali, così come il formaggio, per essere conservati comportano competenze specifiche e l'utilizzo del sale. Non sappiamo quanto sale avessero, quindi è probabile che preferissero formaggi freschi e che uccidessero i maiali in momenti particolari, di festa o di necessità. E quando un animale veniva ucciso di lui non veniva avanzato niente.

Gli studiosi hanno notato che l'animale selvatico veniva cotto alla brace, mentre gli animali domestici, quando era necessario privarsi di loro, venivano cucinati alla piastra o cotti come stufato. Si pescavano soprattutto tinche, carpe e trote. A questa economia diciamo domestica si affiancavano, come in passato, la caccia e la raccolta di ghiande e nocciole, castagne e funghi. Ebbene sì, raccoglievano i funghi e li cucinavano (probabilmente dopo aver selezionato quelli eduli a seguito di avvelenamenti). Molto apprezzato il corniolo, da cui è sorto il sospetto ricavassero una sorta di bevanda alcolica (di per sé non ha un sapore così piacevole da giustificare una raccolta tanto intensiva). Esisteva inoltre una sorta di birra, che veniva prodotta senza l'ausilio del luppolo, che non era da loro conosciuto.

Più evoluti

Macine, contenitori per i cereali, boccali, vasi di diverse dimensioni, cesti intrecciati, falcetti per tagliare le messi, le palafitte hanno restituito e ancora restituiscono una quantità di oggetti d'uso quotidiano, oltre che, come si diceva, resti di pasto come ossa animali, lische di pesce, ma anche cereali e bacche. Sono stati trovati oggetti in legno simili agli attuali taglieri rotondi, probabilmente utilizzati in modo analogo, per servire i cibi. Agricoltura, allevamento, caccia e raccolta di ciò che forniva la natura coesistevano tra loro, in una filiera alimentare integrata.

I camuni utilizzavano i bovini come forza lavoro. Quando non servivano più, superati i tre anni di età, venivano macellati e mangiati. Capre e pecore venivano utilizzate per il latte e per la lana. Nell'età del Ferro la caccia non era più molto praticata, tant'è che, in siti come Malegno, sono stati trovati resti di due cervi, un cinghiale e un orso. Ai camuni piaceva mangiare il maiale, che veniva allevato a scopo alimentare. Di solito, dal neolitico al medioevo, i maiali venivano abbattuti entro l'anno, mentre a Malegno li facevano crescere fino a tre anni. I camuni preferivano maiali e bovini, erano meno interessati a capre e pecore. In prossimità di resti di forni e macine sono stati rinvenuti cocci di vasellame contenenti ancora tracce di avena, orzo, piselli, frumento e fave. Ossa di vari animali, squame di pesce e gusci di noce sono la prova di un’alimentazione variata, strettamente legata al clima e ai prodotti delle montagna. Minestroni, in molte varianti sempre saporite, e la zuppa d’orzo, che sembra una crema.

I camuni non vanno visti come un popolo volto al sacro. Il Mupre conserva una vasta collezioni di oggetti d'uso quotidiano. Colpiscono soprattutto i boccali tipo Breno, Dos Dell'Arca e Lovere: tutti hanno la parete che rientra in corrispondenza dell'ansa per agevolare la presa. Adoravano il sole, ma amavano la praticità. Avevano un lato mistico ma anche ergonomico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.