Fede e potere, devozione e libertà

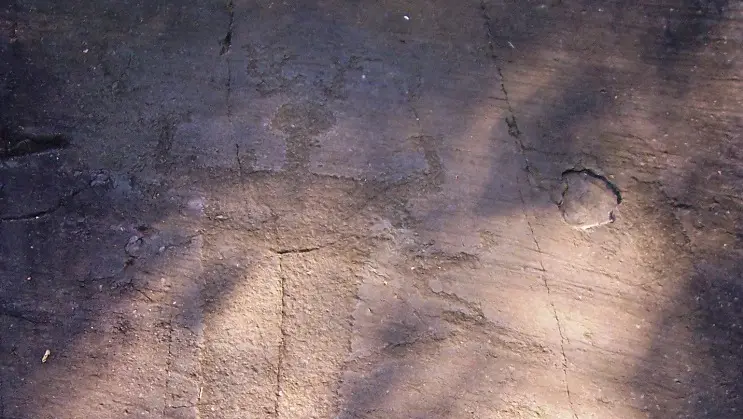

Alcuni ritengono che incidere sulla pietra avesse un significato religioso, che fosse un'espressione cultuale e che coloro che si dedicavano a tale attività fossero una sorta di sacerdoti o sciamani, che apprendevano la tecnica nel corso degli anni e la insegnavano ai loro successori.

Arte, fede, stagioni della vita e dell'anno dovevano essere qualcosa di molto collegato, in un mondo così strettamente connesso alla natura e ai movimenti del sole e della luna, alla precessione degli equinozi. Quindi potrebbe anche essere che le incisioni fossero un'espressione di lode al Sole in quanto Giorno e alla Terra in quanto Montagna.

È indubitabile la sacralità emanata da Kernunnus, la misteriosa divinità con corna di cervo e lungo abito nella Roccia 70, e dal personaggio piumato che corre o danza sulla Roccia 35. Quelle che sembrano scene di caccia e di coltivazione potrebbero essere non una descrizione, bensì un ringraziamento per aver avuto un anno buono e cibo sufficiente per tutti.

Quelli che oggi chiameremmo ex voto. E le immagini degli oranti, con le braccia rivolte al cielo, non sembrano intenti a celebrare il Divino che è nel cielo stellato e in loro? I pitoti non sono concepiti per dare risposte, ma per aiutare a riflettere su ciò che troppo spesso consideriamo semplice e scontato. La loro straordinaria quantità parla di un popolo unito nel lavoro, nella celebrazione, nella festa e, sì, forse anche nella preghiera all'aperto, fatta attraverso il rappresentare se stessi davanti alla luce del loro amato Sole. Parla di un popolo che cerca una continuità nel tempo, che cerca il sacro.

I palafitticoli avevano riti?

Dei Camuni sono state trovate centinaia di migliaia di incisioni e pochi abitati. Esattamente il contrario è accaduto alle palafitte: non è infatti ancora stata trovata alcuna necropoli collegata al mondo degli uomini che abitavano sull'acqua. Le palafitte, dal punto di vista rituale, rimangono un mistero irrisolto. Nulla si sa della loro religiosità (non sono state mai rinvenute statuette votive), non conosciamo nomi di dei e non sono state trovate necropoli legate alle palafitte iscritte al Patrimonio, sebbene si abbia qualche conoscenza dei riti funerari per ritrovamenti avvenuti per esempio ad Asola, nel mantovano.

Non li gettavano in acqua, altrimenti sarebbero state trovate le loro spoglie. Li cremavano e disperdevano le ceneri nel lago? Può essere, ma le cremazioni antiche non erano come quelle moderne: un corpo bruciato lascia ossa abbastanza grandi da poter essere identificate, se gettate in un lago che poi diventa torba. Eppure in qualcosa di superiore alle umane miserie dovevano pur confidare, altrimenti non avrebbero mai posto alla base del villaggio, prima di ricostruirlo dopo l'incendio che lo aveva distrutto, il cranio di un bambino di tre anni, che forse era stato posto dentro un vaso. Le palafitte erano un Villaggio Crespi ante litteram, però con case tutte uguali. Forse le distinzioni di classe esistevano già, ma l'idea è che vivessero in una comunità coesa e non si facessero esagerati problemi di censo.

Capitolium, il centro religioso

Se, nel caso dei Camuni, e forse anche in quello dei palafitticoli, possiamo immaginare tante persone in uno stesso posto che vivono insieme senza grandi lotte intestine di potere, nel caso dei Romani il Capitolium, nella sua complessità di culti affiancati e stratificati nel tempo (il tempio sotterraneo ora visitabile è solo uno dei molti che si sono susseguiti nei secoli precedenti all'edificazione del grande tempio di Giove), ci dà la certezza di un'organizzazione con un punto di riferimento religioso comunitario, di una società collegata dal culto condiviso degli dei di Roma e dall'accettazione delle regole del mondo al quale appartenevano.

Il Capitolium è un centro religioso che rappresentava anche un centro di potere, essendo connesso al Foro Romano. Lo stesso convento di Santa Giulia, fin dalla sua fondazione, è strettamente collegato al potere temporale, essendo nato per volontà di massimi esponenti del popolo longobardo. Parliamo quindi di centri di potere e di fede, che riassumono un sistema di pensiero di rottura con il passato e insieme di ricerca di una continuità con esso. Pensiamo soltanto alla croce di Desiderio, nella quale sono incastonati piccoli capolavori di epoca romana o ai templi che si trovano sotto il Capitolium.

Chiese e conventi

Anche nelle mura bergamasche possiamo trovare connessioni tra potere spirituale e temporale, viste le scomuniche papali poi ritirate e datasi la sopravvivenza del convento di Sant'Agostino alla spianata operata dai veneziani. Il potere religioso conta, anche se in questo caso non è forse il caso di parlare di fede che smuove le montagne, bensì di diplomazia (e accordi più o meno chiari) che tiene in piedi i conventi. Il potere spirituale della chiesa era lungi dall'essere tramontato, ma la Chiesa aveva sempre grandi difficoltà a trattare con la Repubblica di Venezia, città piena di chiese ma non di anime devote al Papa. Le Mura stesse sono la risposta di una potenza economica a guida laica che la Chiesa, alleata alla Lega di Cambrai, aveva cercato di distruggere.

Il centro di potere nel Villaggio Crespi era ben chiaro: era il castello dei padroni della fabbrica, erano le ville dei dirigenti, la villa del dottore e, ovviamente, la chiesa del paese, che guardava in faccia il castello. In questo piccolo mondo a parte non è difficile capire che il parroco non aveva grande influenza sulle decisioni che venivano prese. Il potere spirituale in questo caso era tramontato da un pezzo e il potere temporale era quello di chi pagava gli stipendi.

Tempi lontani tra loro e da noi, in cui i concetti di democrazia e religione venivano declinati in modi molto diversi, a seconda della convenienza e della comodità, che sono chiare a tutti da sempre, ma ognuno le valuta a suo modo. Potere e Fede. Storie che la storia ci ha affidato. Forse per puro caso. Forse no. È tutta questione di prospettiva.

Non è dato sapere se il camuno che ha inciso Kernunnus fosse più o meno meno religioso di chi andava al tempio di Giove. Se il palafitticolo che viveva in una casa di legno senza finestre ad annerirsi i polmoni davanti al focolare fosse meno libero di chi nasceva, lavorava e moriva al Villaggio Crespi. Se il muratore che, al soldo dei veneziani, costruiva le mura intorno alla sua città fosse più devoto della monaca senza vocazione costretta dalla famiglia a chiudersi in convento. Quello che possiamo sapere è che queste comunità, di stampo religioso, abitativo o imprenditoriale, comprendevano persone che vivevano nello stesso posto e che avevano un forte legame comunitario, che in alcuni casi, ma non in tutti, era anche cultuale e culturale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.