Come si smonta una centrale nucleare: viaggio a Caorso

Eccoci nella provincia denuclearizzata, tra le villette coi colonnati, qualche cascinale disordinato, capannoni a sbalzo tra i campi e una singola via centrale, dove nei bar della Bassa Padana che battono bandiera cinese i calici di bianco già scorrono all’ora della colazione. Caorso, provincia di Piacenza, ha come principale attrattiva turistica la centrale nucleare chiusa dopo il fatale referendum del 1987.

«Lo Stato ha fatto decidere il futuro energetico dell’Italia a mia mamma, che all’epoca aveva ottant’anni», commenta Massimo, un signore in viaggio verso i settanta coi vestiti da lavoro anche nel fine settimana, ché un confine tanto non c’è. Lo dice in modo sprezzante, mentre gli amici fumano e commentano la serie A, anche se ammette che convivere con «un mostro del genere non era mica semplice», lui che abita a meno di due chilometri di distanza. «Bisogna essere realisti, in fondo Caorso si è sviluppata anche grazie alla centrale», dice riferendosi alla monetizzazione del rischio che ha contribuito al bilancio comunale.

Qui, nella provincia di Piacenza, Sogin, la società di Stato che gli impianti nucleari li ha ricevuti in eredità dall’Enel e li sta smantellando un pezzetto alla volta - la scadenza è il 2036 -, ha organizzato una scampagnata atomica per grandi e piccini, con iscrizioni andate esaurite nel giro di pochi giorni. Tutti a vedere «Arturo», come in zona chiamavano il monolite di cemento armato visibile a chilometri di distanza. Da mostro pauroso era diventato un vicino, una persona di famiglia, a dimostrazione del fatto che ci si abitua a tutto. Anche se poi, adesso, nessuno sembra ricordare il perché di quel nome. «So solo che l’ho sempre visto dalla finestra di casa, ero curiosa di vederlo da vicino», commenta una visitatrice.

Oltre ottocento persone, nel fine settimana, si sono aggirate in gruppi ordinati all’ombra dell’ultimo reattore, salendo fino al piano che sovrasta il nocciolo e ascoltando i tecnici che spiegavano come si dematerializza una centrale con una parcella finale prevista di 800 milioni di euro.

«Ma le donne dove sono?», si chiedono due addette all’organizzazione fornendo una statistica a braccio che vede i maschi più interessati alle questioni tecnologiche. «Sono almeno il settanta per cento degli iscritti», aggiungono. E non solo qui, ma anche a Trino, Latina e al Garigliano, provincia di Roma, in questo weekend di visite che coinvolge 2.896 curiosi. Per fare sparire tutti questi impianti sono stati messi in conto 7,4 miliardi, un lavoro che Sogin vuole fare valere anche all’estero, dove il decommissioning, o smantellamento, è un affare.

«Nel mondo ci sono circa 440 impianti, negli ultimi anni ne sono stati chiusi 150 - dice Marco Pezzoni - ex senatore particolarmente attivo sul fronte energetico -. Ce ne sono una settantina in costruzione, la metà di quelli non più operativi: si capisce perché il settore del decommissioning sia in forte crescita».

Dopo i controlli in stile militare, si attraversa il piazzalone a poche centinaia di metri dal Po passando a fianco dell’enorme edificio turbina, dove il vapore prodotto dalla fissione nucleare diventava energia elettrica, con una potenza di 800 megawatt. Qui dal 2012 non ci sono più macchinari: dopo avere smontato, decontaminato e messo in sicurezza 6.500 tonnellate di materiale, soprattutto metallo, l’area è stata trasformata in un deposito in cui finiscono gli altri pezzi della centrale che vengono eliminati.

La responsabile del processo è Sabrina Romani, che spiega come l’obiettivo finale sia riciclare la maggiore quantità di materiale possibile. Sembra incredibile, per noi che arriviamo qui con in testa le centrali nucleari in stile The Day After, con il disastro radioattivo dietro l’angolo. Anche se in realtà non serve il cinema: prima ci pensò Chernobyl, nel 1986, a diffondere il terrore determinando il voto contro il nucleare. Poi, Fukushima, nel 2011, fu decisiva per affossare il referendum che chiedeva di riportare l'atomo in Italia.

«La Sogin ha pensato di riutilizzare l’edificio per attività di gestione e trattamento dei materiali. C’è una grande officina di segmentazione, decontaminazione, controllo radiologico, movimentazione dei materiali che provengono dallo smantellamento - spiega Romani -. Lo scopo è portare all’esterno materiali liberi da qualsiasi vincolo radiologico perché vengano recuperati nelle fonderie, per quanto riguarda il metallo».

Romano fa vedere come ogni parte dell’impianto abbia segni in vernice rosa per le parti che ancora servono, rosso per il materiale contaminato e blu per quello che ormai non presenta pericoli.

Da centrale nucleare, Caorso è diventata un centro di rottamazione. «Abbiamo anche un super compattatore che serve a pressare i fusti contenenti rifiuti radioattivi metallici o tecnologici in cialde che vengono inserite in contenitori cilindrici per il loro stoccaggio».

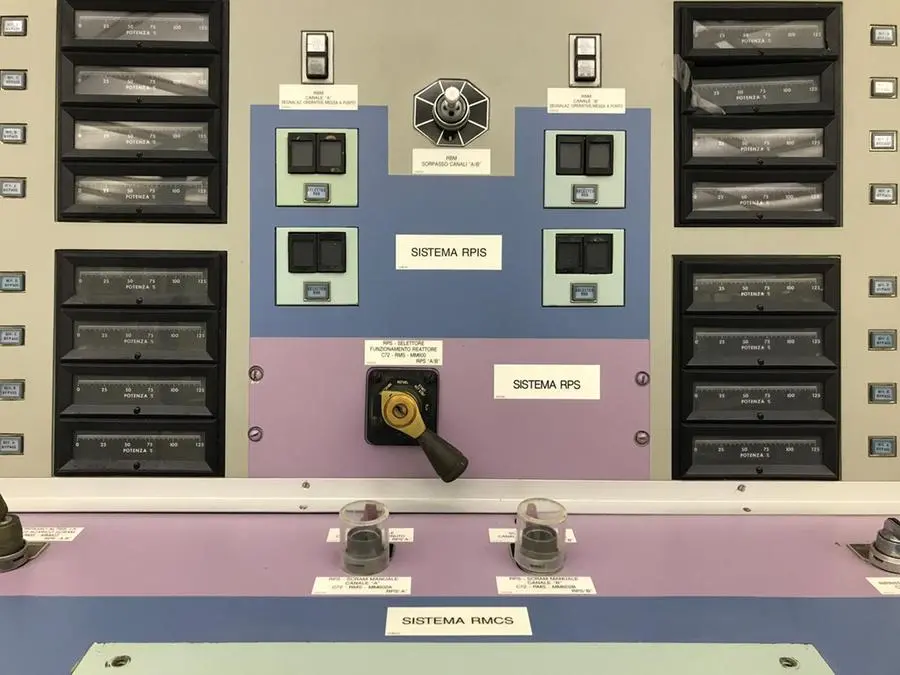

Ritroviamo i colori, anche se diversi, nella splendida sala di controllo all’ottavo piano, che ci proietta in un sogno futuristico anni Settanta, quando venne costruita la centrale. Calcolatori vintage, pannelli pieni di interruttori, lucine (spente), manometri, misuratori, c’è pure la leva per azionare il reattore: ogni settore aveva tinte diverse per permettere ai tecnici di agire rapidamente in caso di incidenti. Per essere una centrale in dismissione, c’è ancora un sacco di gente in giro: se quando era in funzione ci lavoravano almeno trecento persone, ora ne sono impiegate una novantina. Facciamo mente locale: i lavori iniziarono nel 1970 e finirono nel 1978; nel 1981 l'impianto entrò in funzione; nel 1986 venne fermato temporaneamente per un cambio di combustibile, operazione che avveniva circa ogni sei mesi; nel 1987 si decise che lo stop momentaneo sarebbe diventato definitivo. Incredibile, no?

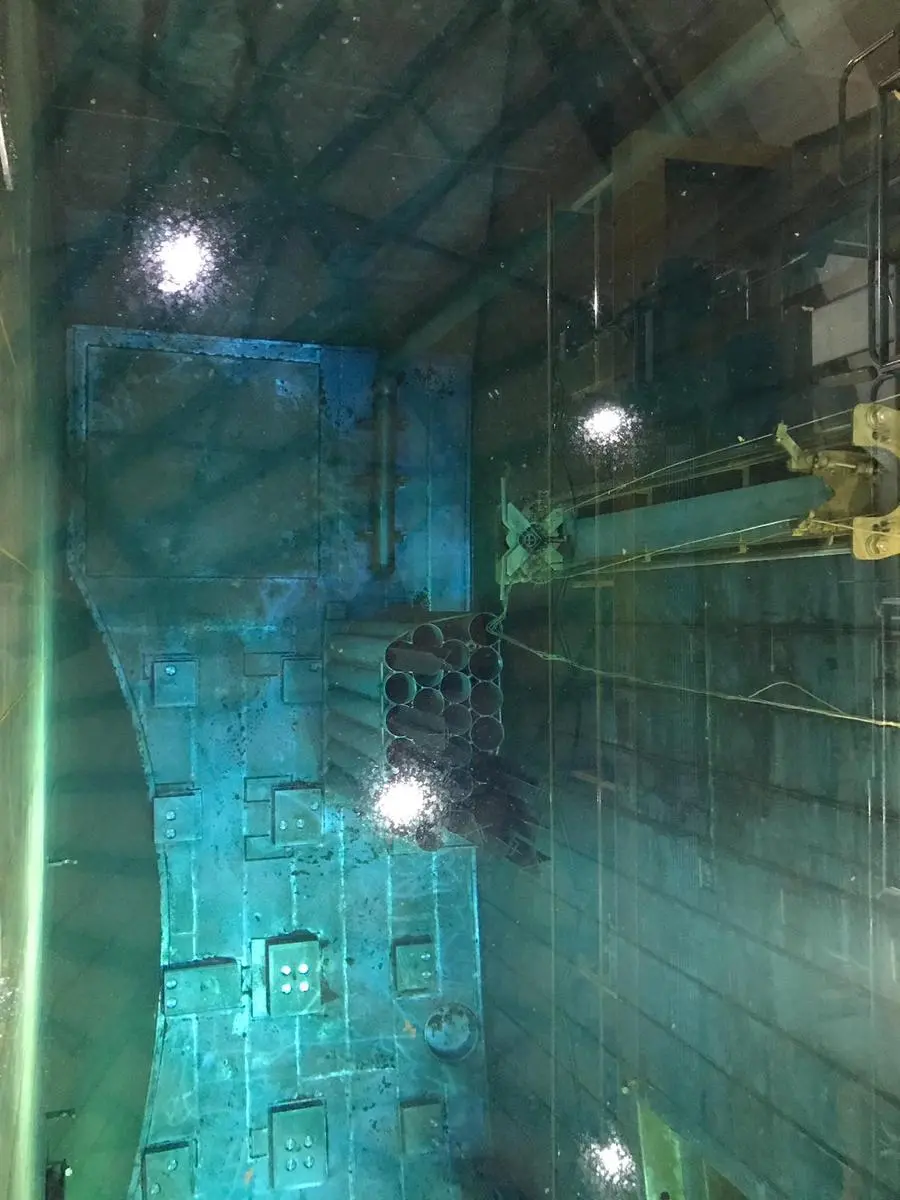

Dalla sala controllo passiamo ad Arturo, il reattore ancora integro, alto una sessantina di metri. Qui Sabrina Romani lascia trasparire un po' di rimpianto. «Lavoro qui dal 1999, quindi non ho mai visto la centrale in funzione. Chi c’era dice che era una bella avventura», sorride. Camminiamo su un pavimento che copre il nocciolo in cui veniva inserito l'uranio per la fissione. Un carroponte e una gru restano a testimoniare il via vai del combusibile necessario al processo di fissione, così come la piscina in cui venivano immerse le barre di controllo per tenerle a bada.

Questa è la parte più complicata da smantellare: i lavori sono allo stadio iniziale. Visto così, sembra tutto innocuo. «Guardi - ci dice un dipendente -. Ho lavorato qui quarant’anni. Quando mia figlia mi chiedeva se avevo paura, le dicevo: "Vedi la stufa? Se ti ci siedi sopra ti scotti, ma se sei a due metri ti scaldi, giusto?" È la stessa cosa». Giusto, con la differenza che la stufa produce cenere e la centrale nucleare scorie spedite in Francia, Repubblica Ceca o Svezia per la loro messa in sicurezza, ma che ancora non si sa dove piazzare in via definitiva. Ci sono resine contaminate, ad esempio, destinate a essere incenerite in Slovenia, ma non prima che siano ultimate tutte le fasi di progettazione e controllo dell'operazione. Quanto ci vorrà? Come per ogni cosa che riguarda il nucleare, la certezza è che i tempi non saranno brevi. Ogni cosa che ha a che fare con Arturo diventa complicata, anche i caschi, i guanti, i sovrascarpe e i camici che indossiamo per camminare nelle zone a maggior rischio, anche se all'uscita risultiamo esenti da radiazioni. Immaginiamo già il vestiario bruciato in chissà quale impianto di massima sicurezza, ma Sabrina Romano ci smonta l'immaginario da sindrome cinese: «In realtà, è tutto molto semplice, li laviamo in lavanderia». Speciale, ovvio, ma pur sempre una lavanderia.

A Caorso ci sono circa 8.500 bidoni di rifiuti radioattivi ancora stoccati. E altri ne arriveranno, visto che lo smantellamento sarà ancora lungo. Se poi si aggiungono i bidoni più pericolosi, quelli che torneranno dall’estero, e si moltiplica tutto per le quattro centrali italiane, si capisce la necessità di un deposito nazionale. Che nessuno, però, sembra volere. Anche se Marco Ricotti, presidente di Sogin, non dispera: «Sono sicuro che la popolazione, se adeguatamente informata, saprà accettare un impianto di questo tipo. A breve consegneremo la carta con indicati i siti potenzialmente adatti a Isin, l’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, poi ci saranno tutte le valutazioni». Una volta scelto il luogo, le scorie vi resteranno comunque per trecento anni al massimo. E poi? «Confidiamo nel fatto che l’Europa trovi una soluzione per tutto il Continente». Servirebbe un sito geologico sicuro al 100%, in grado di resistere migliaia di anni, ma al mondo ancora non ce ne sono.

Quando usciamo dalla centrale incontriamo un runner che si allena, una famiglia in bicicletta e un ragazzino a zonzo, nella noia del pomeriggio. In uno dei bar che non chiudono mai, la popolazione anziana si riunisce per vedere il campionato, nel silenzio più totale. Altri giocano a carte, gli unici che parlano sono i tabagisti, all'esterno. E un gruppo di ragazzi che fa programmi per la serata, con quell'accento schietto ed emiliano che sa di Po. Due di loro indossano una tuta bianca e azzurra: lo stemma sul petto mostra la torre del paese, un'altra attrazione turistica, mentre lo sponsor è Sogin. Da qui, sulla statale che taglia la campagna, Arturo non sembra esserci più, ma è solo un'impressione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato