Contaminazione e cultura della diversità: la Biennale di Pedrosa va in direzione Sud

C’è una yurta anatolica all’ingresso del Padiglione Centrale ai Giardini. E un astronauta migrante ad accogliere i visitatori all’Arsenale. Così vede l’uomo contemporaneo la sessantesima Biennale d’Arte che si è inaugurata sabato 20 aprile, a Venezia, per rimanere aperta fino al 24 novembre (info: labiennale.org). Curata da Adriano Pedrosa (Rio de Janeiro, 1965) la rassegna traghetterà definitivamente la Mostra internazionale d’arte contemporanea nel XXI secolo.

Radici, percorsi, sviluppi

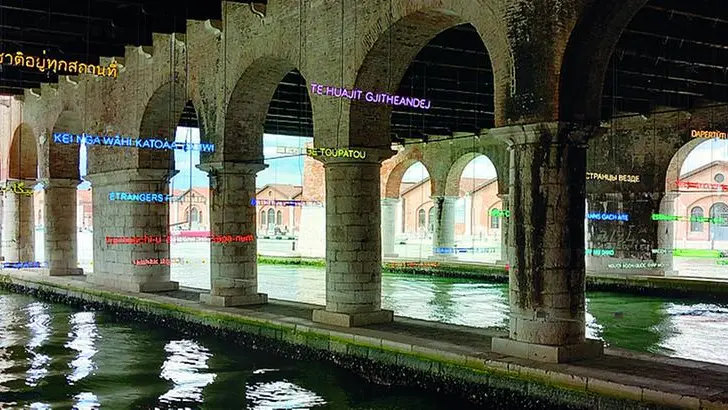

Parlando di migrazione, certo («Stranieri ovunque» è il titolo, mutuato dall’opera del collettivo Claire Fontaine alle Gaggiandre dell’Arsenale) ma anche di «estranei» (alla società codificata) in senso lato, dagli sradicati al mondo queer; e poi di natura, diritti, di quel che resta del colonialismo. Lo fa portando alla ribalta - Pedrosa è il primo direttore che viene da lì - l’arte del Sud del mondo, indagandone in modo organico radici, percorsi e sviluppi in un continuo confronto con l’arte europea e occidentale in genere, che dall’esotismo e dalle culture tribali succhiò nei secoli più di una suggestione.

La mostra

Nel percorso coerente che si snoda dal Padiglione Centrale dei Giardini (il consiglio è partire da lì) all’Arsenale, degli oltre 330 artisti invitati, la maggioranza viene dal Sud del mondo, è migrante o appartiene ad una minoranza, pochi hanno già esposto alla Biennale. Una scelta per cambiare punto di vista anche sulle categorie dell’arte.

Da un lato, Pedrosa recupera l’arte modernista dei Paesi extra-occidentali, con sezioni storiche dedicate all’Astrazione (tra calligrafie geometriche e optical a colori) e al Ritratto (tra i tanti, Frida Kahlo). L’altro percorso, costruito per assonanze, discendenze, confronti tra differenti geografie e generazioni, è dedicato ai temi della diversità.

La migrazione, anche con gli italiani: d’adozione come Victor Fotso Nyie (Camerun, 1990) che traduce in ceramiche l’iconografia tradizionale della statua lignea africana; o di nascita come Fred Kuwornu (Bologna, 1971) che nel video «We were here» denuncia l’oblio della presenza africana in Europa nei secoli passati; e i «migranti illustri» (con nomi noti come Sassu, Severini, Gnoli e interessanti scoperte) nella sezione allestita con i supporti disegnati da Lina Bo Bardi (1914-92) architetta italiana attiva in Brasile. Poi la «queerness» comunque intesa: l’Art Brut della svizzera Aloise (1886-1964) accanto agli arazzi coloratissimi di Liz Collins (Usa, 1968), i fantasmi di Magde Gill (1882-1961) affiancati agli inchiostri evanescenti di Giulia Andreani (Venezia, 1985), i nudi omoerotici di De Pisis e gli interni di intima sensualità di Louis Fratino (Usa, 1993). Spazio agli artisti nativi, alla pittura sciamanica, all’arte tessile, alla scultura in legno e terracotta, nel segno dei linguaggi non verbali tramandati attraverso le generazioni.

I giovani

Mezzi espressivi che gli artisti attivi negli ultimi trent’anni piegano a temi contemporanei, e contaminano con i new media. Così Sabelo Mlangeni (Repubblica Sudafricana, 1980) immortala nelle sue foto la comunità trans in Nigeria e in Sudafrica, e Barbara Sanchez-Kane (Messico, 1987) costruisce una torre di corpi abbigliati con divise militari e guepière per smantellare l’idea di mascolinità. Xiyadie (Cina, 1963) decora tele con pattern floreali e scene erotiche, e La Chola Poblete (Argentina, 1989) accosta nei suoi acquerelli pop la Vergine Maria e la dea Pachamama per parlare di contaminazione, fluidità e queerness.

Denuncia e rivendicazione di diritti, sempre con uno sguardo allargato alla comunità, e la consapevolezza di appartenere ad una rete sociale e di energie fisiche (sacrali?) di cui l’arte è espressione.

In Biennale, il messaggio del Sud del mondo è chiaro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.