Aragoste e champagne

Il cibo è una guida non solo olfattiva, ma anche visiva. Il suo profumo attrae quanto la sua vista e, indipendentemente da entrambi, c'è il sesto senso, cioè quel qualcosa che cogliamo con le nostre facoltà percettive superiori, il quale ha il potere di rendere un frutto o un alimento qualsiasi più o meno attraente, di stamparlo nella nostra memoria e far nascere in noi il desiderio o meno di gustarlo. O semplicemente di ammirarlo.

Prendiamo il complesso delle Domus dell'Ortaglia, le case romane, decisamente patrizie, trovate negli orti del monastero di Santa Giulia, che venivano chiamati appunto Ortaglia. Fanno parte del percorso di visita di Santa Giulia, sono l'anello di congiunzione tra Roma e il suo retaggio, il suo traghetto per Venezia. Come già sappiamo, queste case avevano pavimenti decorati a mosaico, pareti affrescate, impianti di riscaldamento.

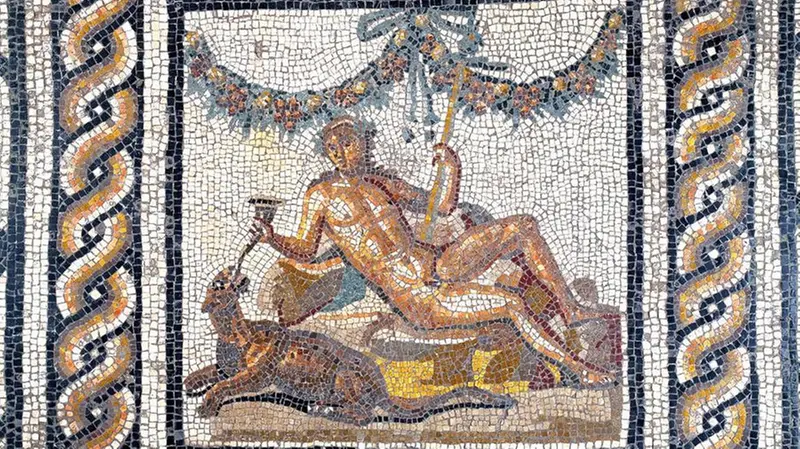

Sulle pareti, oltre a paesaggi e maschere, appaiono pesci e uccelli. Il pezzo forte è la decorazione musiva dei pavimenti, geometrie, disegni e, nel centro di quella che doveva essere una sala da pranzo, un mosaico con Bacco-Dioniso che, sdraiato sul triclinio, condivide il vino con il suo animale totemico, la languida, astuta e insieme aggressiva pantera. E dietro di lui allegri festoni di frutta. Una scena conviviale, che allude al buon bere e al buon cibo.

Ma il mosaico più tenero e gustoso di tutti è un piccolo ramo con attaccato un frutto. È dorato, come a dirci non che è finto, ma che è maturo. Potrebbe essere una mela o una susina, di quelle gialle come il sole che le rende dolci e succose.

Fuori dalle domus c'era il tempio della triade capitolina, sotto il quale si stendeva la gigantesca piazza del foro, con portici in marmo verde, terme, botteghe di lusso. C'erano le sedi degli alti funzionari e il teatro. Siamo in pieno centro, dove c'erano tabernae e botteghe in cui si vendeva di tutto: oro, gioielli e qualcosa di ancora più prezioso, il sale. I servi ogni giorno andavano a fare la spesa di cibi freschi per i loro padroni: pesce, carne, pane non lievitato, latte, formaggi di capra e il puls, qualcosa di simile alla polenta, ma ovviamente non fatto con il mais. Le dispense delle Domus erano inoltre rifornite di selvaggina, uova, pane, formaggio, miele, dolci di vario genere e nelle cucine si preparavano elaborate ricette come quelle che per primo aveva creato uno dei primi chef della storia: Apicio. Non avevano lo champagne, ma di sicuro se la passavano molto bene.

Nella chiesa di Santa Maria in Solario, tra gli affreschi sulla vita di Gesù sulla parete settentrionale, proprio sopra la scritta ADIO DATA (erano stati commissionati nel 1520 al Ferramola dalla badessa Adeodata Martinengo), è descritto l'episodio, tratto dal Vangelo di san Luca, della cena di Gesù a casa del ricco Simone, occasione in cui la peccatrice Maddalena cosparge i piedi del Messia con oli profumati. Sapete cosa c'è nei piatti dei commensali, Redentore incluso? Rossi succulenti crostacei. Uno nel piatto di ciascuno dei commensali. Sul tavolo bicchieri, coltelli e una sorta di decanter con vino rosso. Vicino a Gesù un pesce che sta a metà tra un branzino e un agone e un panino. Il pesce è da sempre il simbolo del Redentore, poiché il termine ἰχθύς (ichthýs) è, in greco antico, l'acronimo di Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore e per i primi cristiani era un segno in codice per rappresentare il Salvatore.

L'associazione con il pane ricorda il celebre miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci. Pesce, pane e vino fanno parte della simbologia cristiana sin dalle origini. Sono quelle aragoste che fanno una strana impressione. Probabilmente vogliono mostrare il lusso della casa di Simone, in contrasto con l'estrema austerità del Signore, che, com'è noto, accettava le persone e non si faceva problemi a frequentare sia possidenti che disperati e rispettava chi non la pensava come lui. Viene da pensare che, allora come adesso, i crostacei tipo aragosta e astice fossero una prelibatezza destinata ai privilegiati. Un servitore sulla destra sta entrando con quello che sembra un agnello (o un maialino) arrosto con rosmarino. Ma qui siamo nel Cinquecento.

Facciamo un passo indietro e torniamo ai tempi della fondazione del monastero, cioè ai Longobardi, i quali, essendo un popolo guerriero, amavano la carne, che ritenevano rafforzasse l'individuo (e non erano così poi in errore, essendo ormai cosa nota come una dieta proteica associata a esercizio fisico costante rafforzi l'organismo e le difese immunitarie e aiuti a sviluppare la muscolatura). Tra le carni prediligevano quella di maiale, che accompagnavano a vegetali. Adoravano il lardo e la birra. Ma quando arrivarono in Italia si trovarono davanti l'Impero Romano di cui restavano ampie vestigia, gli echi di Bisanzio, allora florida, e la Chiesa, già presente da secoli sul territorio.

Cucina fusion

Furono conquistati da ciò che avevano conquistato, come era accaduto ai Romani con i Greci. Conobbero l'olio, la vite, il grano. E le loro abitudini alimentari pian piano cambiarono e si creò una cucina fusion, longobardo-romano-cristiana, fatta di pane, vino e olio, già presenti nel mondo romano e che facevano inoltre parte sia delle funzioni religiose che della dieta quotidiana.

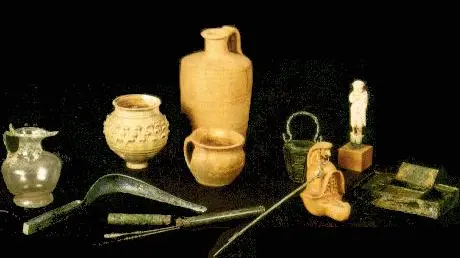

Dai romani i Longobardi ereditarono la ricca cucina: selvaggina, pollame, carni rosse, pesce e dolci cucinati in modo estremamente elaborato. Che fosse birra o vino oppure olio, sulle loro tavole i liquidi apparivano di sicuro, visto che gran parte della ceramica longobarda (spesso frammentaria) presente a Santa Giulia è costituita da bicchieri, brocche e fiasche, ovvero contenitori per liquidi, in genere prodotti tra la metà del VI e la metà del VII secolo. Gli oggetti sono fatti al tornio e decorati con stampigliature geometriche fatte con punzoni oppure recano motivi a graticcio, triangolo o lisca di pesce ottenuti decorando l’argilla fresca con una stecca.

Le monache si nutrivano in modo diverso, essendo il monastero per definizione un luogo spartano in cui si mangiavano alimenti spartani. Era consuetudine monastica evitare il consumo di carne (se non in occasioni eccezionali), per il motivo esattamente opposto a quello per cui se i Longobardi delle origini ne consumavano una gran quantità: essendo contrari a ogni manifestazione di forza e aggressività, preferivano una dieta che oggi definiremmo (quasi) vegetariana.

Era praticato il digiuno, poiché astenersi dal cibo era considerato un modo per alleggerire lo spirito e avvicinarsi a Dio. La carne era in genere sostituita da formaggio, uova, legumi accompagnati da pane, soprattutto nero. C'erano anche zuppe di cereali e legumi, verdure e zuppe fatte con i prodotti dell'Ortaglia, frutta. Tutto veniva cucinato nel modo più semplice possibile. Si mangiava due volte al giorno, pranzo e cena, in silenzio e ascoltando lettori che a turno leggevano le Sacre Scritture. Esclusi i momenti dell'anno in cui era previsto il digiuno. In pratica la dieta perfetta, quella che tutto dovrebbero abbracciare (anche senza entrare in monastero). Difficile si nutrissero di crostacei. Venivano da famiglie molto benestanti, ma erano pur sempre suore.

Nel cantiere delle mura il vitto non era ricco. Sicuramente non mancava il cavolo cotto in tutti i modi possibili, poiché nel 1581 Venezia, che cercava di trovare un nuovo modus vivendi con la popolazione, aveva concesso di coltivare ai piedi delle mura cavoli, vigneti (e di allevare bachi da seta). Quindi era disponibile anche qualche bicchiere di vino. Carne ovviamente poca e solo in occasioni speciali, però molto pane, nero, farinate e castagne, nutrienti e facilmente reperibili e dalle quali si ottiene un'ottima farina. Detto ciò, i muratori e i portatori si accontentavano di ciò che passava il convento, anche se in quasi tutti i conventi (quelli rimasti vittima del guasto esclusi) se la passavano meglio di loro.

Silvio Crespi scrive: «In alcune parti d'Italia è continuo alle porte degli opifici il va e vieni di chi chiede lavoro, di chi domanda colle lagrime agli occhi un tozzo di pane...». Non sembra di sentire cose d'altri tempi.

Potere, libertà, progresso

Il cibo è uno strumento di potere. Di potere del più forte sul più debole, del ricco sul povero, ma anche strumento di libertà e progresso, quando s'impara a fabbricarlo per conto proprio o a procurarselo con un lavoro decoroso, regolare ed equamente retribuito. Portare a casa il pane è un'attività fondamentale per tutti da sempre e non è un caso che tale modo di dire, portare a casa il pane, ancora oggi sia sinonimo di andare a lavorare.

Gli operai e gli impiegati del Cotonificio Crespi, dopo una giornata di lavoro, a tavola nella loro casetta (a dire il vero le loro villette su due piani con giardino erano più grandi della media degli appartamenti attuali) mangiavano cereali, legumi, polenta e latte, patate cucinate in tutti i modi, minestre con burro latte, lardo o strutto (nella campagna lombarda non cresce l'ulivo). Ogni tanto apparivano sparuti salumi e formaggi, uova e vinelli di cinque, sei, massimo otto gradi (disponibili anche al dopolavoro). La carne non era molto diffusa, di solito comunque si trattava di pollame. I dolci erano riservati alle occasioni molto speciali. Più si saliva di grado più la mensa diventava ricca. I dirigenti potevano per esempio comprare annualmente un maiale e procurarsi salumi. Poteva capitare di disporre di selvaggina e cacciagione. Decisamente meglio di un piatto vuoto in una cascina gelida nella nebbiosa campagna lombarda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.