Whatsapp e Facebook ko, cosa succede nella nostra mente

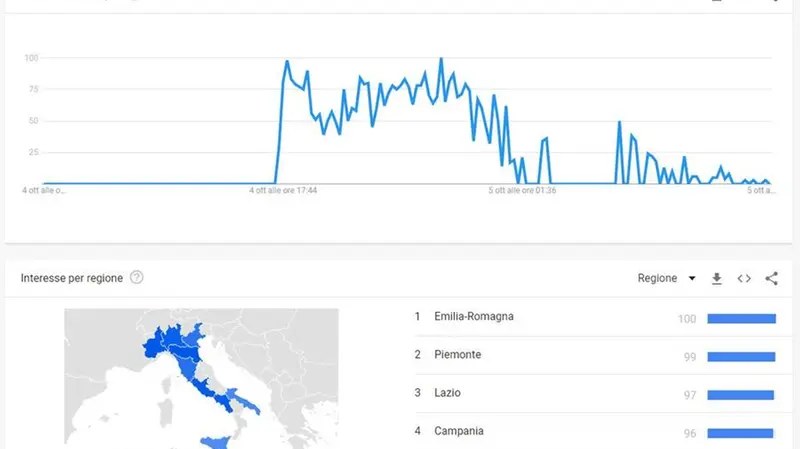

Whatsapp, Facebook e Instagram ko contemporaneamente. Un blackout sperimentato lunedì da circa 3 miliardi di utenti dei social della galassia di Mark Zuckerberg. Tutta colpa di un’errata procedura che ha di fatto cancellato la «mappa» virtuale con cui i server del colosso americano vengono resi «accessibili» agli utenti. Un guaio tecnologico, in sé risolto in poche ore, che ha però svelato una fragilità diffusa.

Chi si è trovato privo di strumenti di lavoro, chi è migrato in fretta sulle piattaforme superstiti - come Twitter o Telegram -, pur di non cadere nel silenzio digitale. Una lettura al riguardo viene da chi si occupa in prima linea di dipendenze digitali, come il dottor Paolo Di Marco, psicologo e psicoterapeuta, referente clinico di Spazio Off, servizio di presa in carico di persone affette da «net disorders e addictions») che fa capo alle Coop Fraternità e opera a Brescia (viale Italia 26, tel. 388.5765174).

Cosa succede nella nostra mente in un caso come quello di lunedì in cui i social network si spengono?

«Sicuramente c’è stato, da parte delle persone più soggette a dipendenze, un senso di smarrimento, di disorientamento. E similmente a quando si verificano eventi traumatici, si generano forme di emotività intensa. Al punto da bloccare anche il tentativo razionale di individuare una soluzione. Scatta quel «e adesso cosa faccio?!» che manda in tilt, quando magari un’alternativa è a portata di mano. É successo persino a professionisti che dovevano effettuare colloqui in video via Whatsapp: bastava condividere un link per attivare una riunione virtuale su un’altra piattaforma, ma l’impossibilità di farlo tramite Whatsapp ha creato un blocco, senza che si pensasse a spedire il tutto via email. Finisce che trovare un’alternativa appare cosa ipercomplessa: la situazione che genera shock blocca anche il più semplice problem solving».

Così per quanto riguarda l’aspetto connesso alla comunicazione vera e propria. «Altro è quel che riguarda l’uso di intrattenimento di queste piattaforme, come Instagram: in questo caso c’è chi si è dovuto reinventare una mezza giornata», per il vuoto lasciato dal venir meno di un’attività ricorrente. L’altro aspetto che è emerso, interessante su un piano sociologico e commerciale, è che molti, specie i più giovani, dispongono di utenze i cui piani tariffari non prevedono più gli sms e così si sono trovati d’un tratto senza possibilità di comunicare per messaggio anche per le informazioni più semplici. É il caso del classico "dove ci vediamo?"».

«Non si è riusciti a stare in assenza di comunicazione per cinque ore. La nostra tolleranza al vuoto è ai minimi storici, con i social network appare più evidente: è successo ancora che non fossero utilizzabili i bancomat o altri strumenti. Ieri non eravamo neppure in presenza di un blackout totale della rete, ma solo di un canale di comunicazione, eppure tutti sono corsi ai ripari». Quella che ne emerge «è la nostra dipendenza, intesa non già in chiave patologica, ma come necessità di relazione costante. É un po’ come quando usciamo di casa dimenticando il cellulare: torniamo indietro di sicuro. Un po’ come accade a certi eventi detox da tecnologia: per una mezza giornata manca l’aria, poi ci si abitua. Ma intanto...».

E quali sono i campanelli di allarme per capire che invece si sta sfociando in una dimensione patologica di dipendenza digitale?

«I pazienti che seguiamo - stabilmente circa una trentina - sono per lo più giovanissimi e vengono accompagnati dai genitori che ne colgono reazioni di nervosismo, aggressività a livelli tali da esserne loro stessi spaventati. O angoscia. Capita con i videogiochi: i genitori arrivano a temere di far arrabbiare i figli, ragazzini anche solo dodicenni. Le criticità maggiori si evidenziano durante il percorso scolastico, a partire dunque da settembre/ottobre. Ma questo solo perché il fallimento scolastico conseguente diventa indice di gravità e rivela il problema come non più gestibile».

C’è una chiave generazionale attraverso cui si può leggere il fenomeno?

«C’è nella misura in cui, come avviene in altri contesti, è progressivamente maggiore la frustrazione all’attesa. Faccio un esempio: per noi era normale, seguendo una serie tv, aspettare una settimana per una nuova puntata. Ora la fruizione è possibile in blocco. I più giovani hanno il tutto e subito più scontato di quanto non fosse un tempo».

Come Spazio Off, quali consigli proponete per impostare al meglio il rapporto con i social fornite ai vostri utenti?

«Quello che cerchiamo di promuovere è un atteggiamento diverso dal proibizionismo di molti progetti di cura. Per evitare un effetto esplosione, è anzi importante esporre il ragazzo ai social il prima possibile, ma accompagnato. Una persona che conosce la tecnologia e le sue regole trova più rapidamente soluzioni. Il problema spesso sta nel fatto che i genitori per primi non sanno come funzioni ad esempio Tik Tok e si limitano alla funzione di Cerbero: dire "sì o no" o dettare degli orari. Invece prima il ragazzo accede al social dal profilo del genitore che gli mostra cosa e come posta, meglio è. Chiaro, se poi il genitore posta foto di sè da giovane ubriaco... In questo senso ci sono esempi molto brutti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato