«Sono guarita dal Covid, ma da medico mi sento impotente»

Gli occhi terrorizzati di medici e infermieri. La fatica a respirare. La febbre. La voce al telefono che le nega un tampone. Il passaggio dell’elicottero che scuote le tende del triage fuori dal Civile. Gli altri malati, donne e uomini, tutti assieme senza separazioni, in attesa di una visita. I piatti di plastica su cui consumava i pasti, sola in camera, isolata a casa.

Scene sparse che scorrono davanti agli occhi di Claudia, nome di fantasia, medica di base bresciana che a inizio marzo si è ammalata di Covid-19, finendo in ospedale con una polmonite bilaterale. Ora è guarita, è pronta a tornare a lavorare, ma quando racconta ciò che le è successo le manca ancora il fiato. Sono le conseguenze della malattia, le frasi escono lentamente ed è ancora facile affaticarsi.

«Sono grata nei confronti di chi mi ha curato, non mi sono sentita mai abbandonata», dice. Ma, riguardo all’Ats di Brescia, parla di «gestione maldestra» della pandemia di coronavirus. Dopo il 31 gennaio, quando l’Italia entra in stato d’emergenza, le indicazioni che arrivano sono poche. «Le informazioni maggiori le avevo dal telegiornale», senza contare che i dispositivi di protezione non arrivano. «Con i colleghi ci confrontavamo sul fatto che le mascherine fossero introvabili e dopo il caso di Codogno ho provato a procurarmele, finché non ho trovato quelle che si usano per verniciare». Sono le Ffp2: la prima fornitura, a lei che è medico, arriva dunque da un negozio di fai da te.

«Nella prima settimana facevo entrare i pazienti scaglionati, poi ho limitato ulteriormente gli accessi, facendo passare una sola persona per volta, mentre un’altra aspettava fuori». Misure di prevenzione, ma anche di buonsenso, mentre finalmente da Ats arrivano i primi dispositivi di protezione: «Era il 28 febbraio: una tuta taglia XL, impossibile da indossare perché troppo grande, e una mascherina Ffp2. Una, e basta. Tutto materiale da utilizzare più volte, anche se in teoria sarebbe usa e getta. La mascherina, tra l’altro, mi è stata consegnata a mano, sfusa. Noi medici eravamo assembrati fuori dall’Ats di viale Duca degli Abruzzi, in attesa, senza misure di sicurezza, tanto che qualcuno in seguito si è rifiutato di andare. Ci hanno dato anche i guanti, ma gli occhiali mai».

Il 6 marzo Claudia torna a casa con la febbre. È un venerdì, passa il fine settimana a casa e si industria per trovare un sostituto. «Tocca a noi trovarne uno, non potevo immaginare i miei pazienti in attesa fuori dallo studio senza nessuno che li visitasse. Diversi colleghi mi hanno detto no, c’è da capirli vista la situazione, poi per fortuna ho trovato un medico che andasse al mio posto». All’inizio la dottoressa è fiduciosa, pensa a una sinusite, ma la febbre resta alta e a mal di testa e naso chiuso subentra la tosse. «Ho chiesto all’Ats un tampone, al telefono ho parlato con una giovane specializzanda che mi ha chiesto i sintomi e poi mi ha detto che no, non potevo farlo perché era troppo presto. Ho anni di lavoro alle spalle e mi sono trovata a spiegare la mia situazione a una persona che normalmente sarebbe in studio con me a imparare».

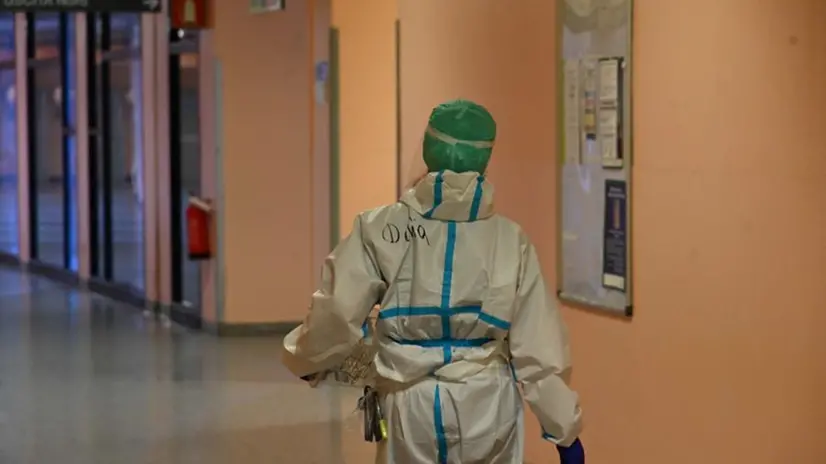

A furia di insistere, ottiene l’appuntamento per sabato 14. A quel punto le sue condizioni si sono però aggravate. Fa il tampone al Civile, torna a casa, ma nel pomeriggio il marito la riporta in ospedale. Anche lui, come il figlio, si è ammalato: in famiglia è però Claudia quella che sta peggio. Fatica a respirare, è stanca. Nella tenda del triage ha freddo, fuori piove, le ore di attesa tra esami, lastre e ecografie sono diverse e quando la sera può sdraiarsi in un letto, al Pronto soccorso, il sollievo è enorme. Resta ricoverata cinque giorni. «Non dimenticherò mai i medici e infermieri terrorizzati, così come non dimenticherò mai il mio ospedale Civile, dove ho studiato e mi sono specializzata, completamente stravolto dall’emergenza».

Quando esce torna a casa da sola: figlio e marito non possono uscire e si organizza con un conoscente che le porta l’auto e se ne va. «È stato straniante», pochi minuti di viaggio che le restano impressi. Si organizza per isolarsi in camera da letto, dove trascorre le giornate senza incontrare i familiari. «Mangiavo lì, con piatti e posate di plastica che poi buttavo», racconta. Le sue condizioni migliorano ma è solo il 9 aprile che le arriva la comunicazione ufficiale: dopo due tamponi negativi può dirsi guarita.

«Come medico mi sento impotente, posso tornare dai miei pazienti, ma non posso chiedere tamponi, test sierologici o radiografie. Anche molte visite specialistiche sono ferme». Resta la convinzione che i medici di base siano fondamentali nella gestione della salute pubblica, «perché sono quelli che hanno la visione complessiva del paziente». Ma in questa emergenza sono stati mandati in prima linea senza il supporto necessario. Claudia si è salvata, ma sono 131 i medici morti in tutta Italia, con quasi 17mila contagi tra gli operatori sanitari. In più, nonostante il marito e il figlio siano guariti e non presentino sintomi da quasi un mese, a loro non sono stati fatti tamponi. «E questo è un grosso problema», conclude Claudia. Senza tamponi o test affidabili, non si conosceranno le reali dimensioni della pandemia. Che a Brescia, e in tutta la regione, continua a far registrare ulteriori contagi e nuovi decessi: in Lombardia si concentra il 36% dei positivi e il 50% delle vittime, ma c'è un ampio sommerso in cui indagare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato